嗜皮菌病(dermatophilosis)是由刚果嗜皮菌引起的感染性疾病,本病主要在动物中传播,是感染家畜和野生动物引起的疾病,已在非洲,亚洲、大洋洲、欧洲和南美洲等地发现,人类感染病例罕见。1960年Dean等在美国纽约发现4例患者在与病鹿接触后发生了此病。本病预后良好,不经治疗亦可自愈。迄今未发现系统性感染的病例。

嗜皮菌症常发生在牛,马,鹿和山羊等动物身上,人接触有病动物即可能发病,一般在接触2~7天,在一侧或双侧手背,前臂出现多数无痛性淡白色丘疹或脓疱,直径2~5mm,周围有充血带,损害溃破时,呈淡红色火山口样表现,伴有淡黄白色脓液渗出,损害恢复过程中,先出现带棕色的结痂,持续数天至1周,形成带紫红色的瘢痕。

(一)发病原因

嗜皮菌属放线菌目嗜皮菌科,典型菌种为刚果嗜皮菌,其主要特征为好氧或兼性厌氧,基内菌丝体粗,0.5~5µm,被硬胶质囊包裹着,横隔分裂,成熟后菌丝体裂为碎片和球状体,遇合适条件变为能运动的孢子(游走孢子),孢子直径0.5~1µm,顶端生5~7根鞭毛,萌发成菌丝,波曲状,有横隔,孢子可在菌丝体内萌发,在人工培养条件下,菌丝体按纵,横方向分裂产生扁平体,横向分裂产生侧支。

(二)发病机制

嗜皮菌侵入人体,萌发成菌丝,菌丝体按纵,横方向分裂产生扁平体,横向分裂产生侧支,遇合适条件,孢子可在菌丝体内萌发,变为能运动的孢子(游走孢子),导致损害,损害溃破时,呈淡红色火山口样表现,伴有淡黄白色脓液渗出,损害恢复过程中,先出现带棕色的结痂,持续数天至1周,形成带紫红色的瘢痕。

根据流行病史,与动物接触史,典型临床表现,皮损渗出物涂片,姬姆萨染色镜检及分离培养鉴定而确诊。

嗜皮菌病西医治疗

(一)治疗

对症治疗或不经治疗,皮损常在3~14天内痊愈。

(二)预后

本病预后良好,不经治疗亦可自愈。迄今未发现系统性感染的病例。

嗜皮菌病中医治疗

暂无可参资料。

日常保健

饮食以清淡为宜,多吃些新鲜蔬菜和水果。

少饮刺激性饮料,如浓茶、咖啡、酒类等,因为这些饮料激惹汗腺的分泌与排出,给表皮霉菌的易感性提供了有利的环境,避免进食辛辣刺激性食物和发物,戒烟酒。

日常预防

避免接触牛,马,鹿和山羊,如接触后出现症状,要尽早治疗。早发现早诊断是本病防治的关键。

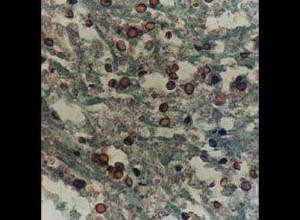

皮损渗出物涂片,姬姆萨染色镜检及分离培养,菌落初为白或灰色,后变为橙色至黄色,革兰染色阳性,不抗酸,胞壁Ⅲ型,糖类型β(含马杜拉糖),用牛心浸液血琼脂在有氧和含5%~10%二氧化碳的气体中,37℃培养均生长良好,可见气生菌丝,在27℃培养生长较慢,用沙堡琼脂培养不生长。

伤口愈合后会形成瘢痕。