室管膜瘤起源于脑室系统、脉络丛及脊髓中央的管的室管膜细胞,属于神经外胚层肿瘤,比较少见,占颅内肿瘤的1。9%-7。8%,但脊髓却为最常见肿匀高加索,以儿童和年轻人较多发生。室管膜下室管膜瘤(subependymoma)为少见舔的生长缓慢的良性肿瘤。1945年由Scheinker首先发现并作描述。以后,陆续有专家对其研究,并发现部分室管膜下室管膜瘤病例有家族史,认为其发病可能有遗传因素。另有专家也认为室管膜下室管膜瘤为室管膜局部发育异常所致的一类错构瘤,可能有长期慢性室管膜炎引起健康搜索的室管膜或室管膜下胶质细胞增生所致对室管膜下室管膜瘤超微结构观察表明瘤细胞可能来源于具有向室管膜细胞或星形细胞双重分化能力的室管膜下细胞。室管膜瘤病理特点为肿瘤常位于脑室周围或脑实质内,多呈实性,囊性变常见,出血少于14%、50%的肿瘤内有钙化,肿瘤细胞脱落可随脑脊液向他处转移种植。

室管膜肿瘤无固定的临床特点,症状取决于肿瘤所在的部位。位于第四脑室者颅内压增高症状出现较早,头痛为首发症状,伴有头晕、呕吐、颈部疼痛、强迫头位及颅缝裂开等。位于侧脑室内肿瘤颅内压增高征较晚出现。若肿瘤侵及邻近脑组织可产生相应症状和体征,如偏瘫、偏身感觉障碍等。第三脑室内室管膜瘤少见,引起阻塞性脑积水,主要表现为颅内压增高症状,局灶性症状不多。

室管膜瘤的症状

1.不同类型肿瘤的表现 幕下室管膜瘤患者病程较长,平均10~14个月,幕下室管膜瘤主要表现为发作性恶心,呕吐与头痛,以后可出现走路不稳,眩晕与言语障碍,体征主要为小脑性共济失调,视盘水肿,脑神经障碍与腱反射异常,第四脑室室管膜瘤最常见的症状为步态异常,幕上室管膜瘤以头痛,呕吐,嗜睡,厌食及复视等颅高压症状为主,并可有癫痫发作,位于小脑脑桥角的室管膜瘤可有耳鸣,耳聋及后组脑神经症状,2岁以下的儿童症状特殊,主要为激惹,嗜睡,食欲不振,头围增大,前囟饱满,颈项硬,发育迟缓及体重不增。

间变性室管膜瘤由于肿瘤生长较为迅速,患者病程较短,颅高压症状明显,约40%室管膜下室管膜瘤患者出现症状,肿瘤位于透明隔,Monro孔,导水管,第四脑室及脊髓者常引起症状,患者主要表现为头痛,视物模糊,走路不稳,记忆力减退,脑神经症状,眼球震颤,眩晕及恶心,呕吐等。

2.不同部位肿瘤的表现:由于肿瘤所在部位的不同,室管膜瘤病人表现的临床症状有很大的差别,恶心,呕吐和头疼相对没有特异性,对幕上和幕下都是最常见的临床症状,一般来说,后颅凹肿瘤表现有颅内压增高症状(呕吐和头疼)的同时也伴有步态不稳;幕上肿瘤多表现有局部运动功能障碍,视力障碍和癫痫,癫痫症状的出现占幕上室管膜瘤患儿的25%,颈部疼痛,僵硬也是后颅凹室管膜瘤常见的症状,可能与肿瘤侵犯颈神经根有关。

在任何部位的室管膜瘤患儿中最常见的体征是视盘水肿,其他的体征根据肿瘤的部位变化,眼震,脑膜征和测距不良在后颅凹病变最常见,而偏瘫,腱反射亢进和视野异常是幕上肿瘤最常见的征象,共济失调在幕上和幕下病变均可见到。

发病原因:

室管膜瘤起源于脊髓中央管室管膜细胞或退变的终丝,肿瘤在脊髓中心沿脊髓纵轴膨胀性生长,可累及数个甚至十余个脊髓节段,好发于颈髓、腰膨大或圆锥。病变脊髓呈梭形肿胀,肿瘤呈灰褐色,与脊髓组织界限清楚,上端或下端中央管膨大呈囊状,形成脊髓空洞。镜检可见柱状上皮细胞,管腔样或乳头状排列,或呈菊花状结构。肿瘤细胞出现明显异型及核分裂象,血管丰富,有出血及坏死等,为恶性室管膜瘤。

室管膜瘤瘤多为实质性,瘤体呈灰红色、紫红色或灰白色不等,有的呈结节状,有的呈分叶状,肿瘤与周围脑组织界线较清。突入脑组织内的部分肿瘤可有囊变。肿瘤与室管膜相连的基底可以较宽,也可以以带状相连。显微镜下肿瘤细胞呈梭形、卵圆形或立方形,围绕管腔呈菊花状排列,胞核呈圆形或卵圆形,核分裂少,胞质含量中等,间质为胶质纤维形成的网状结构。室管膜瘤根据组织学可分为乳头型、黏液乳头型、室管膜下瘤及间变型或恶性室管膜瘤,或称成室管膜母细胞瘤等四型。各型有其自己的组织学特征,但成室管膜母细胞瘤型复发最快。

发病机制:

研究发现在室管膜瘤中,50%以上有22号染色体片段的丢失,但尚未能明确所丢失片段上的基因序列,另有研究表明猴空泡病毒(SV40)与室管膜瘤的关系较为密切,SV40可在感染细胞内表达“T抗原”(Tag),Tag可通过与人DNA聚合酶α作用,刺激病毒DNA复制,并可抑制p53蛋白的功能,Bergsagel等在对11例室管膜瘤的研究中发现其中10例瘤细胞内含SV40基因相关序列,且证实有Tag的表达,肿瘤的病理学表现:

1.室管膜瘤 多位于脑室内,少部分可位于脑实质内及桥小脑角,肿瘤呈红色,分叶状,质地脆,血供一般较为丰富,边界清,幕上脑室内肿瘤基底较宽呈灰红色,有时有囊变,光镜下室管膜瘤形态不完全一致,细胞中度增殖,核大,呈圆形或椭圆形,核分裂象少见,可有钙化或坏死,低倍镜下肿瘤切面如“豹皮”样,为室管膜瘤诊断性标志之一,高倍镜下室管膜瘤有两种结构特征:其一为由肿瘤细胞按突起的方向向肿瘤血管壁排列所形成的“栅栏样”结构,称为“假玫瑰花”结节,其中央血管周围为由长而内含胶质纤维的细胞突起所构成的无核区,外周由肿瘤细胞核所紧密围绕;另一为室管膜瘤所特有的所谓“真室管膜玫瑰花”结节,此结构整体看较“假玫瑰花”小并少见,但对室管膜瘤有诊断价值,“真室管膜玫瑰花”结构由少量形态一致的多角肿瘤细胞放射状排列所成,中央形成一管腔,免疫组化染色可见 GFAP,维蒙亭(vimentin)及纤维结合素(fibronectin)等呈阳性。

2.间变性室管膜瘤 分别占幕上与幕下室管膜细胞肿瘤的45%~47%与15%~17%,又称恶性室管膜瘤,镜下可见肿瘤细胞增殖明显,形态多样,细胞核不典型,核内染色质丰富,分裂象多见,肿瘤丧失室管膜上皮细胞的排列结构,肿瘤内间质排列紊乱,血管增殖明显,可出现坏死,间变性室管膜瘤易出现肿瘤细胞脑脊液播散并种植,其发生率为8.4%,幕下肿瘤更高达13%~15.7%。

3.室管膜下室管膜瘤 多位于脑室系统内,边界清楚,除位于脑室内者,尚可生长于透明隔,导水管及脊髓中央管内,肿瘤常有一血管蒂与脑干或脑室壁相连,光镜下表现为肿瘤细胞水肿,内含致密的纤维基质与胶质纤维,瘤细胞核为椭圆形,染色质点状分布,核分裂象极少,部分瘤内可有钙化或囊变,室管膜下室管膜瘤内未见有星形细胞存在,可与室管膜下巨细胞型星形胶质瘤鉴别。

而压迫上颈髓,部分肿瘤起源于第四脑室顶,占据小脑半球或蚓部内,偶可见肿瘤发生于桥小脑角者,

幕上肿瘤多见于侧脑室,可起源于侧脑室各部位,常向脑实质内浸润,发生于第三脑室者少见,位于其前部者可通过室间孔向两侧脑室延伸,幕上室管膜瘤被认为是起源于侧脑室或三脑室的室管膜上皮,肿瘤既可以完全在脑室内,也可以部分在脑室内,部分在脑室外,但是,肿瘤也可能发生于大脑半球内的任何地方而完全位于脑室外,肿瘤起源于室管膜细胞嵴,可能是神经管内折叠时形成畸形的结果,这样的肿瘤好发于额叶,颞叶,顶叶和第三脑室。

室管膜瘤:常见于年轻人、有钙化、好发于四脑室,明显强化 。虽然室管膜瘤可以见于任何年龄,亦无性别差异,但在3岁以下的脑肿瘤患者中几乎占30%。儿童多见于后颅窝,青年人多见于幕上。脑室内室管膜瘤,有60%是见于四脑室,这种柔软的肿瘤可以通过luschka孔延伸至桥小脑角区。其他的见于侧脑室和三脑室。令人惊讶的是,有报道室管膜瘤发生在卵巢、软组织、骶尾部以及纵隔。

主要有以下几点:

1、颅骨平片:颅内脑膜瘤需要常规摄颅骨平片,约有75%病例在平片上可以显示出颅内肿瘤的征象,而30%~60%的病例可根据平片的征象作出脑膜瘤的诊断。X线颅骨平片的征象,一部分属于颅内肿瘤,颅内压增高的间接征象,如蝶鞍骨质侵蚀与扩大,脑回压迹明显与松果体钙化斑移位,少数情况下,颅缝分离。另一部分是本病直接引起的征象,包括肿瘤局部骨质增生与破坏,肿瘤血运增加引起的脑膜动脉沟变宽与增多,肿瘤钙化,局部骨质变薄等,这几点常是脑膜瘤可靠的诊断依据。

2、脑血管造影:对某些脑膜瘤,脑血管造影仍是必要的。尤其是深部脑膜瘤,它的血液供应是多渠道的,只有通过脑血管造影,才能够了解肿瘤的供应来源,与肿瘤的血运程度和邻近的血管分布情况,这些对制定手术计划,研究手术入路与手术方法都有重要价值。如果能作选择性的颈外动脉、颈内动脉及椎动脉造影,特别采用数字减影血管造影技术,则血管改变征象更为清晰而明确。

3、CT扫描:在脑膜瘤的诊断上,CT扫描已取代同位素脑扫描、气脑和脑室造影、脑膜瘤多为实质性且富于血运,最适合于CT检查,其准确性能够达到发现25px大小的瘤。在CT扫描图像上,本病有其特殊征象,在颅内显示出局限性圆形密度均匀一致的造影剂增强影像,可并有骨质增生,肿瘤周边出现密度减低的脑水肿带,相应的脑移位,以及脑脊液循环梗阻引起的脑积水征象。

室管膜瘤分类:

一、颅内室管膜瘤

起源于室管膜,约占颅内肿瘤的1%—4%,约占胶质瘤的16%,主要发生于脑室内,约1/3的室管膜瘤可发生于幕上或幕下脑实质内,发生于脑实质的室管膜瘤起源于室管膜的静止细胞。该类肿瘤以膨胀性生长为主。发生于儿童者,以第三脑室、第四脑室常见,发生于成人者,以侧脑室多见,也可发生于大脑半球,大脑半球室管膜瘤开始于脑室周围白质区,顶、颞、枕交界区为其好发部位,绝大多数含有大囊合并钙化。肿瘤细胞脱落可随脑脊液向其他处种植转移WHO对室管膜瘤的恶性度分为Ⅱ级。

1.侧脑室室管膜瘤

以室管膜下瘤多见,主要发生于5岁以前,也可发生于较大的儿童及成人。侧脑室三角区为好发部位,其次是侧脑室体部。

CT平扫呈等密度或稍高密度,斑点状钙化很常见,约占50%,肿瘤多为不规则形,边缘不光滑或呈分叶状,与侧脑室之间常有广基相连或跨壁生长。肿瘤可有囊变,但较脑实质内室管膜瘤少见。

MRI T1WI呈稍低信号或等信号,T2WI呈稍高信号。信号不均质是室管膜瘤的特点。

CT和MRI增强扫描肿瘤呈显著不均质强化。

主要应与侧脑室脉络膜丛乳头状瘤相鉴别:两者都多见于儿童,但室管膜瘤与室壁间有广基相连,而侧脑室脉络膜丛乳头状瘤因过度分泌脑脊液而表现脑室系统扩大。

2.四脑室室管膜瘤

四脑室室管膜瘤有两个高峰年龄5岁前和40岁左右的成年人。四脑室区肿瘤中室管膜瘤要比星形细胞瘤和髓母细胞瘤少的多。

四脑室室管膜瘤多起自于四脑室底部,肿瘤首先向四脑室生长,可充满四脑室腔。

CT平扫:肿瘤多呈等密度或稍高密度,肿瘤后方或侧方常围绕有脑脊液,使肿瘤的形态和轮廓非常清楚,但前方与脑干境界常不清楚,肿瘤进一步生长可侵犯周围脑组织,可经四脑室正中孔或侧孔进入桥小脑角及枕大池,周围小脑组织可有水肿存在,钙化发生居四脑室区肿瘤首位,约近一半有钙化,且常较该区其他肿瘤显著,斑点状分布于肿瘤的全部或大部

MRI T1WI肿瘤呈等或稍低信号,T2WI呈高信号

CT和MRI增强扫描肿瘤常呈不均质强化。

四脑室室管膜瘤应与髓母细胞瘤相鉴别:

①、髓母细胞瘤常起源于四脑室顶部,而室管膜瘤多起源于四脑室底部,所以横切位图像上肿瘤前方有脑脊液环绕时,应考虑髓母细胞瘤。

②、室管膜瘤钙化常见,而髓母细胞瘤钙化罕见,所以发现有钙化时应考虑室管膜瘤。

③、髓母细胞瘤呈显著强化,而室管膜瘤强化没有髓母细胞瘤明显,常轻度不均质强化。

④、轻质子波谱对两者鉴别有帮助,髓母细胞瘤恶性程度高,NNA波和Cr波明显降低,Cho/NNA的比值接近于6,而室管膜瘤多为良性肿瘤,NNA波和Cr波的降低程度没有髓母细胞瘤明显,Cho/NNA的比值多在2—4之间

四脑室室管膜瘤与四脑室脉络丛乳头状瘤鉴别:

四脑室室管膜瘤主要见于儿童,钙化常见,由于囊变、坏死、钙化,MRI信号更为混杂,增强扫描呈不均质强化;四脑室脉络丛乳头状瘤状瘤多见于成人,边缘常为颗粒状或凹凸不平,钙化、出血、囊变、坏死少见,MRI信号较均匀,增强扫描强化较均匀。

3.大脑半球脑实质内室管膜瘤

大脑半球脑实质内室管膜瘤常见于青少年,少数也可见于50岁左右的中老年人。大脑半球脑实质内室管膜瘤可分为两种类型:部分囊性型和完全实质型,临床以部分囊性型最多见。

Ⅰ、部分囊性型室管膜瘤

发生于青少年的大脑半球脑实质内室管膜瘤常见明显囊变,最常见于顶叶,肿瘤通常较大,绝大多数肿瘤直径大于100px,最大者直径可达250px,肿瘤内囊变显著,肿瘤大部分由囊性构成,实质部分常位于肿瘤的一侧,以位于脑表面侧多见,实质部分钙化常见,可高达62%,可呈条样、点状或不规则样,钙化常较明显,肿瘤出血少见。

CT平扫:实质部分呈等或稍高密度,囊变部分呈低密度

MRI:T1WI肿瘤实质部分呈等信号,囊变部分为低信号,T2WI实质部分呈不均质中等高信号,囊变部分为很高信号,肿瘤周边常无水肿或轻微水肿,肿瘤与周围脑实质分界比较清晰。

CT和MRI增强扫描,肿瘤实质部分和囊壁常同时出现强化,实质部分呈不均质强化,囊变部分不强化。

部分囊性室管膜瘤应与有囊变的星形细胞瘤鉴别:

良性囊性星形细胞瘤:主要见于小脑半球,发生在幕上脑实质囊变坏死明显的恶性星形细胞瘤与部分囊性型室管膜瘤鉴别困难,以下三点对两者鉴别有重要参考价值:

①、肿瘤实质部分有条状或点状钙化应考虑室管膜瘤,而恶性星形细胞瘤钙化罕见。

②、部分囊性型星形细胞瘤周围一般无水肿或水肿轻微,而恶性星形细胞瘤常见较明显的水肿。

③、恶性星形细胞瘤临床发病年龄较大,常见于40—50岁,而部分囊性型室管膜瘤多见于青少年。

Ⅱ、完全实质型室管膜瘤主要发生于50岁左右,个别也可见于儿童,多位于额叶,常累及双侧额叶,肿瘤表现为实质性,出血和钙化较多见肿瘤与周围正常脑组织分界常不清。

CT平扫:多呈稍高密度,因出血和钙化密度常不均质

MRI:T1WI常呈不均质等低信号,有出血时可有高信号,T2WI常呈不均质高信号,肿瘤周围水肿常较显著

CT和MRI增强扫描:肿瘤常呈较显著的不均质强化。

完全实质型室管膜瘤要与弥漫性星形细胞瘤、少突胶质细胞瘤、胶质母细胞瘤相鉴别:

与弥漫性星形细胞瘤鉴别点:星形细胞瘤CT扫描常呈低密度,出血少见,增强扫描通常不强化或轻度强化,而完全实质型室管膜瘤CT扫描呈稍高密度,出血多见,增强后强化较显著。

弥漫性星形细胞瘤与少突胶质细胞瘤鉴别:

①、相同点:钙化多见,且常较明显;

②、不同点:少突胶质细胞瘤CT平扫钙化外的部分常呈低密度,增强时很少出现强化。

与胶质母细胞瘤鉴别:胶质母细胞瘤常跨中线累及双侧额叶,呈“蝴蝶状”,出血较多见,CT及MRI表现与完全实质型室管膜瘤类似,鉴别比较困难,如果肿瘤内出现较明显钙化,应首先考虑室管膜瘤。

4.小脑实质内室管膜瘤

少数情况下,室管膜瘤可发生于小脑半球、桥小脑角区、蚓部脑实质内,且常靠近脑的表面,与硬膜或小脑幕有较长的连接面。小脑实质内室管膜瘤好发于中青年。

小脑实质内室管膜瘤与脑膜瘤鉴别:

相同点:位于小脑半球,靠近小脑表面,与硬膜或小脑幕有较长的连接面,肿瘤以实质性为主,实质部分密度和信号相似。

鉴别点:

①、脑膜瘤在CT和MRI扫描时密度和信号常比较均匀,而室管膜瘤因多发小灶性坏死、囊变,肿瘤密度和信号不均质。

②、脑膜瘤在MRI扫描时,肿瘤周围常可见低信号环,该低信号环可仅见于T1WI或T1WI和T2WI均可见到,而室管膜瘤周围无低信号环存在

③、增强扫描时,脑膜瘤常呈均值显著强化,可能出现脑膜尾征,而室管膜瘤常呈轻度斑片状不均质强化,囊变显著者,可呈多环样不规则强化。

小脑实质内室管膜瘤与转移瘤鉴别:

转移瘤是成人小脑半球最常见的肿瘤,其影像学表现多种多样,单发性小脑转移瘤,瘤内常见多发灶性坏死,CT扫描呈等低混杂密度,MRI扫描呈不均质混杂信号,增强扫描可呈不规则斑片状强化,与室管膜瘤鉴别较困难。两者鉴别:

①、肿瘤实质部分有钙化时应考虑室管膜瘤,因为转移瘤钙化罕见

②、转移瘤幕上多同时有转移瘤存在,应注意观察,另外检查肺和其他部位有无原发灶

③、转移瘤发病年龄比较大,多见于50岁以上的老年人,而室管膜瘤发病年龄较转移瘤多于中青年

④、转移瘤和室管膜瘤均呈不规则斑片状强化,但室管膜瘤强化程度常较轻,而转移瘤常呈显著强化。

5.桥小脑角区室管膜瘤

该区室管膜瘤不常见。该区室管膜瘤内常有多发小囊变区,钙化也较常见。

CT平扫:肿瘤常呈混杂密度,肿瘤实质部分呈稍高或等密度,囊变部分呈低密度

MRI:T1WI呈混杂低信号,T2WI呈混杂高信号;肿瘤境界模糊不清,周围常见轻度到中度水肿,少数水肿可较显著。

CT和MRI增强扫描:实质部分强化显著,呈不规则多环样强化。

桥小脑角区室管膜瘤应与囊变的大听神经瘤相鉴别:

桥小脑角区室管膜瘤与大听神经瘤囊变的影像学表现类似,如果桥小脑角区肿瘤不以内听道或听神经为中心生长且有明显多发囊变时应考虑到室管膜瘤。

桥小脑角区室管膜瘤应与脉络丛乳头状瘤相鉴别:

两者均属于桥小脑角区少见肿瘤,两者影像学表现类似,很难区别,但脉络丛乳头状瘤强化程度比室管膜瘤明显。桥小脑角区脉络丛乳头状瘤。

二、脊髓室管膜瘤

脊髓室管膜瘤多为粘液乳头状型室管膜瘤,是最常见的脊髓肿瘤,约占全部脊髓内肿瘤的60%,脊髓室管膜瘤来自脊髓中央管的室管膜上皮细胞或终丝等部位的室管膜残留物。下部胸髓、圆锥及终丝部为好发部位,颈髓及上胸髓少见。肿瘤向上下蔓延生长,累及数个脊髓节段。

脊髓室管膜瘤以30—50岁多见,平均年龄约42岁,男性稍多于女性,该肿瘤多为良性,生长缓慢,病程较长,可达数年,就诊时瘤体范围常比较广泛。

CT平扫:见脊髓外形不规则膨大增粗,肿瘤部分的密度通常低于正常脊髓,与硬膜囊密度相似,增强扫描肿瘤内可见不规则强化。

MRI是诊断脊髓内肿瘤最满意的方法。位于颈髓和胸髓的室管膜瘤表现为脊髓呈梭形膨大增粗,脊髓内正常结构消失,位于圆锥和终丝的室管膜瘤通常较大,呈不规则分叶状,常充满整个椎管,或压迫周围骨质引起椎管扩大并向外生长。MRI:T1WI肿瘤呈低信号,因肿瘤内囊变部分信号更低,故常呈不均质低信号;T2WI肿瘤实质、囊变部分及周围水肿区均呈高信号,实质部分信号常较囊变和水肿部分信号低,所以也常呈不均质信号。增强扫描时肿瘤实质部分呈均质显著强化,境界清晰,边缘锐利光整,延迟增强扫描时强化可能更著。囊变部分可为肿瘤内部的坏死液化所致,也可为脊髓近端或远侧脊髓空洞形成。脊髓内室管膜瘤与急性脊髓炎相鉴别:

①、室管膜瘤多呈缓慢生长,肿瘤范围长时脊髓增粗多较显著,外缘可不规则,凹凸不平,而急性脊髓炎病变范围长,肿胀多较轻,均匀一致,外缘光整

②、脊髓内室管膜瘤容易出现肿瘤囊变或近端和远侧脊髓空洞,说明其为缓慢生长,而急性脊髓炎不出现这些合并征象

③、增强扫描时室管膜瘤的实质部分强化显著,而急性脊髓炎一般不强化或呈轻度斑片状强化

④、发病急、病史短、病变范围长是诊断急性脊髓炎的有力依据,再结合临床有发热、感冒和腹泻等前驱症状,一般鉴别诊断不难。

脊髓内室管膜瘤与髓内星形细胞瘤相鉴别:

①、室管膜瘤主要发生于30岁以后,而星形细胞瘤多见于儿童和青少年

②、室管膜瘤多发生于下部脊髓、圆锥及终丝,而星形细胞瘤颈髓及上部胸髓多见;

③两者CT和MR表现可能类似,常难以区别,但星形细胞瘤增强时常呈不规则强化,境界欠清晰,而室管膜瘤强化常较锐利光整,境界清晰;

④横切位MR增强扫描图观察,室管膜瘤常累及整个脊髓,而星形细胞瘤常为中心性,多位于脊髓的后部。

三、间变性室管膜瘤

又称分化不良性室管膜瘤或恶性室管膜瘤。WHO组织学恶性度分类中属Ⅲ级

间变性室管膜瘤的诊断主要是通过显微镜现下组织学的判断,与良性室管膜瘤的区别是室管膜瘤的典型表现逐渐消失。

间变性星形细胞瘤主要见于后颅窝,也可见于大脑半球实质内。大脑半球实质的间变性室管膜瘤与典型良性室管膜瘤表现类似,也表现为囊实性,但实质常较多,实质内一般无钙化,而实质内出血多见,肿瘤实质常明显强化。肿瘤与正常脑实质的分界不清楚。

四、室管膜下瘤

室管膜下瘤少见,主要发生于侧脑室和四脑室,属于良性肿瘤,个别病例可有家族性。WHO对室管膜下瘤的恶性度分类为Ⅰ级。肿瘤生长缓慢,多无临床症状,主要发生于侧脑室和四脑室,当阻塞脑脊液通道时则出现临床症状,多见于中老年人。

由于室管膜下瘤中含有室管膜细胞和星形细胞,故以往也有将称为室管膜下胶质瘤和室管膜下星形细胞瘤,室管膜下瘤为实质性肿瘤,常有分叶,境界清楚。

侧脑室室管膜下瘤常靠近室间孔,多位于一侧侧脑室,肿瘤直径多在3—100px。多数无明显症状,少数可因为阻塞室间孔引起头痛等症状。

CT和MRI检查,可见肿瘤呈圆形、椭圆形或分叶状,境界清晰。CT平扫时肿瘤常呈等密度或稍低密度;MRI T1WI呈等信号或稍低信号,T2WI呈高信号。在T1WI常肿瘤内有小囊样低信号区,为富含粘液的囊状结构。在T2WI肿瘤信号较均质,呈均匀稍高信号,囊状结构呈高信号。,由于肿瘤血供较差,血脑屏障完整,CT和MRI增强扫描肿瘤通常不强化,少数也可表现有肿瘤内部分轻微强化。

发生于室间孔附近的室管膜下瘤与室管膜下星形细胞瘤和中枢神经细胞瘤相鉴别:

增强扫描肿瘤不强化是其与这两种肿瘤鉴别的重要征象,室管膜下星形细胞瘤和中枢神经细胞瘤在增强扫描时均表现显著或中度以上强化,另外室管膜下星形细胞瘤常见于青少年或儿童,临床表现为癫痫、皮下结节和智力低下。

室管膜下瘤与侧脑室脑膜瘤、脉络丛乳头状瘤、室管膜瘤鉴别:

侧脑室脑膜瘤、脉络丛乳头状瘤、室管膜瘤均好发于三角区,增强扫描也均表现明显的强化,另外,脉络丛乳头状瘤主要见于儿童。

室管膜瘤西医治疗

1、放射治疗。室管膜肿瘤的放射治疗适用于室管膜瘤术后有肿瘤残存,间变性室管膜瘤、室管母细胞瘤即使完整切除,也有潜在复发的危险,都可做术后放射治疗。

2、手术治疗。手术是根治室管膜下室管膜瘤的主要措施。随着显微神经外科技术的应用,手术死亡率几乎为0。由于室管膜下室管膜瘤呈膨胀性生长,边界清晰,多数可做到肿瘤全切除。对于肿瘤生长部位深在、难以做到肿瘤全切者,次全切除亦可获得良好的治疗效果。目前主要的室管膜瘤手术治疗方式为显微神经外科手术,显微神经外科手术理念立足于在手术切除病灶的同时较大程度地保护正常神经血管组织。尤其神经导航外科系统将高性能计算机、神经影像技术和立体定向技术等完美结合,使神经外科手术定位更准确,病灶切除更完全,手术并发症减少,神经外科微创手术进入“微侵袭”时代。

手术目的:尽可能地切除肿瘤,获得全切的良性肿瘤不需要其他辅助治疗而可能痊愈;即使是恶性肿瘤也要争取实现较大范围的安全切除,同时尽量保持周围组织结构与功能的完善。

神经外科导航系统下的显微神经外科手术优点:

神经外科导航系统是神经外科技术领域新的飞跃,实现了准确性、灵活性、微创性及快速性的高度统一,更体现微创观念,例如:精准的手术切口和恰当的开颅范围,辅以肿瘤荧光技术,使得术中颅内深部体积小的病灶以及与正常组织镜下无法分辨的病变定位,肿瘤是否完全切除(特别对于边界不清的肿瘤),对术野周围重要结构距离的判断等,神 经外科导航系统应用于显微手术中使上述问题得到了有效的解决。

1.浅表肿瘤,用导航棒划出肿瘤在头皮上的投影,根据投影的大小、形状,设计出精准的切口部位,较小的切口和骨瓣面积,避免不必要的损伤和暴露。

2.深部肿瘤,较多采用锁眼入路,除了几个经典的眶上额下、颞下、枕下“锁眼”入路外,还可根据具体病灶部位,通过导航设计出较合适的手术入路。

3.非功能区肿瘤,在做到影像学上全切的基础上,适当的扩大切除,以减少复发的机率。

4.功能区肿瘤,在肿瘤荧光技术的支持下,可以严格地在肿瘤内操作,避免损伤肿瘤周围的功能区及重要的神经、血管等。

5.颅底肿瘤及一些特殊部位的肿瘤,如:鞍区、海绵窦、岩斜区、C-P角、松果体区肿瘤,这些部位的肿瘤周围有较多的神经、血管经过,在神经内镜的辅助下可以随时了解到肿瘤与周边结构的关系,尽可能减少对重要结构的损伤。

对于那些脑实质内肿瘤,特别是肿瘤体积较小时,在脑表面常看不到异常,通常根据CT或者MRI结合手术者的经验进行定位,误差较大,常找不到病灶,特别是肿瘤体积较小时,寻找难度更大,如定位有误差,过多的探查势必带来不必要的损伤。

影响手术疗效的因素包括:年 龄大小;临床表现的轻重;手术是否减轻了肿瘤占位效应;肿瘤是否具有可切除性(包括病灶数目、病灶位置以及复发患者距前次手术的时间);肿瘤是新发还是复 发肿瘤等。由于神经系统肿瘤存在异质性,为做出准确的病理诊断,除了进行病理诊断的医师应具有较丰富的经验,神经外科医师应为病理诊断医师提供尽可能多的 病变组织。

显微神经外科手术的适应症

“显微神经外科手术”适用于多种脑肿瘤,包括脑膜瘤、脑胶质瘤、听神经瘤、颅咽管瘤、室管膜瘤、星形细胞瘤、颅底及脑深部肿瘤、囊性肿瘤或以囊性肿瘤为主的肿瘤、实质性肿瘤、颅内胆脂瘤、脑血管畸形、椎管肿瘤等,也可以用于脑出血等疾病的治疗。

室管膜肿瘤中医治疗

暂无可参考数据。

日常保健

1、日常饮食要定时、定量、少食多餐以减少胃肠道的负担。

2、多吃含维生素A、C、E的食品,多吃绿色蔬菜和水果。

3、坚持低脂肪、高蛋白质,易消化的食物。

4、食物要新鲜,不吃发霉变质的饮食。

5、要保持大便通畅,便秘病人应吃富有纤维素的食物及每天喝一些蜂蜜。

6、主要食物应包括:牛奶、鸡蛋、豆浆、藕粉、果汁、菜汁、瘦肉泥、肝泥等。

1、避免有害物质侵袭(促癌因素) 就是能够帮助我们避免或尽可能少接触有害物质。肿瘤发生的一些相关因素在发病前进行预防很多癌症在它们形成以前是能够预防的。1988年美国的一份报告详细比较了国际上恶性肿瘤相关情况,提出许多已知的恶性肿瘤其外部因素原则上是可以预防的,即大约80%的恶性肿瘤是可以通过简单的生活方式改变而预防。继续追溯,1969年Higginson医生所作的研究总结出90%的恶性肿瘤是由环境因素造成的“环境因素”、“生活方式”即是指我们呼吸的空气、喝的水、选择制作的食品、活动的习惯和社会关系等。

2、提高机体抵御肿瘤的免疫力 能够帮助提高和加强机体免疫系统与肿瘤斗争,提高免疫系统功能最重要的是:饮食、锻炼和控制烦恼健康的生活方式选择可帮助我们远离癌症。保持良好的情绪状态和适宜的体育锻炼可以使身体的免疫系统处于最佳状态对预防肿瘤和预防其他疾病的发生同样有好处另外有研究显示适当活动不仅增强人体免疫系统,而且通过增加人体肠道系统蠕动而降低结肠癌的发病率。人类流行病学和动物实验研究显示维生素A对降低患癌的危险性起着重要的作用,维生素A支持正常的黏膜和视觉它直接或间接参与身体大多数组织功能。维生素A存在于动物组织中如肝脏、全蛋和全牛奶,植物中是以β-胡萝卜素和类胡萝卜素形式存在,在人体内能转化为维生素A。维生素A的过度摄入可以造成机体的不良反应而β-胡萝卜素和类胡萝卜素则无此现象,血中低维生素A含量增加患恶性肿瘤的危险性,研究表明那些血中低水平维生素A摄入的人增加患肺癌的可能,而对于吸烟者血中低水平的维生素A摄入者有加倍患肺癌的可能。维生素A及其混合物可以帮助清除体内的自由基(自由基可以引起遗传物质的损害),其次能够刺激免疫系统和帮助体内分化细胞,发展成有序的组织(而肿瘤的特征是无序的)。一些理论认为维生素A能够帮助早期受到致癌物质侵袭发生变异的细胞逆转过来而成为正常生长的细胞。

另外有一些研究建议单纯补充β-胡萝卜素药物并不能降低患癌症的风险相反使肺癌的发病略有增加然而,当β-胡萝卜素结合维生素C、E和其他抗毒素物质,它的保护作用就显示出来了其原因是当它自己消耗时也可增加体内的自由基,另外不同的维生素之间存在交互作用,人和鼠的研究均显示应用β-胡萝卜素可以降低体内40%的维生素E水平,比较安全的策略是吃不同的食物保持维生素的平衡来抵御癌症的侵袭,因为有些保护因素至今我们还未发现。

维生素CE是另外一种抗肿瘤物质,它们能够预防食物中致癌物质如亚硝胺的危害,维生素C能保护精子不受基因学破坏而降低其后代患白血病、肾癌和脑瘤的危险。维生素E能降低皮肤癌的危险,维生素E与维生素C一样具有抗肿瘤作用,它是抗毒素和清除自由基的清道夫。维生素A、C、E的联合应用产生的保护机体抵抗毒素的作用要比单独应用为好。

目前有关植物化学的研究引起人们的普遍重视,植物化学就是在植物中发现的化学物质,包括在植物中发现的维生素和其他物质已经发现几千种植物中的化学成分,其中许多具有抗癌作用。这些化学物质的保护机制不但降低致癌物质的活性而且增强机体免疫力抵御致癌物质的侵袭。大多数植物提供的抗氧化剂活性超过了单纯维生素A、C、E的保护作用,例如一杯甘蓝只包含了50mg的维生素C和13U的维生素E,但它的抗氧化剂活性相当于800mg的维生素C和1100U的维生素E的抗氧化活性,可以推断水果和蔬菜中的抗氧化剂效果远比我们所知道的维生素的效果要强。无疑天然的植物产品将有助于今后的防癌工作。

室管膜瘤的检查

实验室检查:

绝大多数病人腰椎穿刺压力增高,特别是在幕下肿瘤合并脑积水时更加突出。约半数病人脑脊液蛋白增高,约近1/5的病人脑脊液细胞数增高。由于常有肿瘤细胞脱落于脑脊液中,故镜检脑脊液时需要注意和白细胞鉴别。

辅助检查

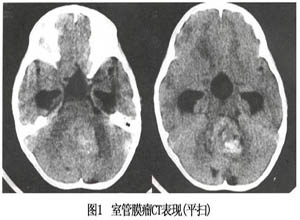

头颅CT与MRI对室管膜瘤有诊断价值。

肿瘤在CT平扫上呈边界清楚的稍高密度影,其中夹杂有低密度。瘤内常有高密度钙化表现,幕上肿瘤钙化与囊变较幕下肿瘤多见。部分幕上肿瘤位于脑实质内,周围脑组织呈轻至中度水肿带。在MRI上,T1加权为低、等信号影,质子加权与T2加权呈高信号。注射增强剂后肿瘤呈中度至明显的强化影,部分为不规则强化。

间变性室管膜瘤在CT与MRI上强化明显,肿瘤MRI表现T1W为低信号,T2W与质子加权像上为高信号,肿瘤内信号不均一,可有坏死囊变。

室管膜下室管膜瘤在CT上表现为位于脑室内的等或低密度边界清楚的肿瘤影。在MRI上肿瘤表现T1W为低信号,T2W与质子加权呈高信号影。约半数肿瘤信号不均一,由钙化或囊变引起。注射增强剂后部分肿瘤可有不均匀强化。

室管膜瘤患者生活中要积极配合医生的检查。避免出现不良的影响,室管膜瘤患者常常会出现很多的严重的后果的,大家应正确认识室管膜瘤发病的常见症状,患者注意及时的进行治疗。

室管膜瘤在T1加权像上呈低或等信号。在T2加权像呈明显的高信号。儿童患者由于瘤体内有较大的囊变区而形成T1加权像的更低信号,在T2加权像上的更高信号,肿瘤的实质部分由于钙化也造成信号的混杂。成年病人瘤体内囊肿形成不明显。钙化也较少,所以信号比较均匀。若瘤内发生间变时,其间变部分信号改变明显。为不均匀信号,在T1加权像呈较低信号。T2加权像呈较高信号。肿溜具有明显的异常对比增强、间变部分更为突出。瘤体周围水肿亦十分显著。

1.颅内出血或血肿 与术中止血不仔细有关,随着手术技巧的提高,此并发症已较少发生,创面仔细止血,关颅前反复冲洗,即可减少或避免术后颅内出血。

2.脑水肿及术后高颅压 可用脱水药物降低颅内压,糖皮质激素减轻脑水肿。

3.神经功能缺失 与术中损伤重要功能区及重要结构有关,术中尽可能避免损伤,出现后对症处理。

4.室管膜肿瘤增大累及小脑蚓部或半球时,可出现平衡障碍、走路不稳和共济失调等症状。当肿瘤压迫脑干或颅神经时,可出现相应的颅神经障碍。幕上肿瘤颅高压出现较晚,病程可长达4-5年,这也是并发症的具体表现,室管膜瘤会随着时间的加长,病情更加严重,也是会产生并发症的。