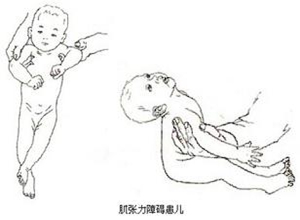

肌张力不全型脑瘫多见于幼儿,主要表现为肌张力明显降低,不能站立行走,头颈不能抬起,运动障碍明显,关节活动幅度过大,但腱反射活跃,可出现病理反射,常伴有失语及智能低下。临床一般分为痉挛型肌张力不全型脑瘫、肌张力不全型肌张力不全型脑瘫、手足徐动型肌张力不全型脑瘫、共济失调型肌张力不全型脑瘫、混合型肌张力不全型脑瘫五类。肌张力不全型脑瘫的症状不同,导致肌张力不全型脑瘫的分型也多种。所以家属在给患儿选择治疗方法之前应首先了解肌张力不全型脑瘫的症状分型,以便更好的区分出患者,为以后的治疗提供了可靠的依据。主要表现为肌张力明显降低,不能站立行走,头颈不能抬起,运动障碍明显,关节活动幅度过大,但腱反射活跃,可出现病理反射,常伴有失语及智能低下。

主要表现为肌张力明显降低,不能站立行走,头颈不能抬起,运动障碍明显,关节活动幅度过大,但腱反射活跃,可出现病理反射,常伴有失语及智能低下。

1、核黄疸:为脑瘫重要原因,随着国产医学的进步,核黄疸引起脑瘫的比例下降。

2、习惯流产:多胎,早产、畸形儿、巨大儿的分娩史;妊娠早期病毒感染,孕早期阴道出血,x线照射。

3、运动发育落后:头颈、躯干、四肢有异常的姿势,如:常有上肢内收、内旋、屈曲、拇指内收、手紧握拳,下肢交叉、尖足、剪刀布,脊柱后凸,劲后屈、头后仰等。往往还伴有智力落后、语言落后。这些肯定是导致肌张力不全型脑瘫的原因。

4、吸烟习惯:长期服药,糖尿病史,糖尿病等内分泌疾病史。

1、高危病史

主要针对脑瘫的高危因素进行询问,患儿家族中是否有神经系统病史,其父母是否为近亲结婚;患儿目前妊娠是否伴有高血压、糖尿病、贫血等疾病,是否接触过放射性物质,是否有宫内感染;婴儿出生时是否有窒息、产伤、惊厥,是否为造成、双胎或多胎,出生是否患过高胆红素血症、严重感染性疾病等。

2、早期表现常见有以下几点:

喂养困难,吸允及吞咽动作不协调。

烦躁,易惊,易激惹。

对周围坏境反应差。

有凝视,斜视。

头不稳定,四肢活动少,躯干、四肢发软。

张口伸舌,身体发硬、打挺,动作不协调、不对称。

运动发育延迟,与正常儿相比落后至少3个月。

诊断标准

1存在高危因素。

2发育神经学异常。即运动发育落后、肌张力异常、肌力异常、姿势异常、反射发育异常。

3婴儿期出现脑瘫的临床表现。

4可有影像学、电生理学等辅助检查的异常。

脑瘫诊断的要点

1 运动障碍是因为脑损伤或发育缺陷所引起。

2脑病病变为非进行性。

3症状出现在婴儿期。

4可合并智力障碍、癫痫、感知觉障碍、交流障碍、行为异常及其他异常,可有继发性骨及肌肉系统损伤。

5 除外进行性疾病所致的中枢性运动障碍及正常小儿再说性运动迟缓。

友情提醒:如果发现孩子出现异常情况,建议到当地医院在医生的指导下做进一步的检查和确诊,及时发现孩子的病情,早期干预,早期治疗,早期恢复。

鉴别诊断

一些遗传代谢或变性病可能进展缓慢,如异染性脑白质营养不良、家族性痉挛性截瘫等,这些病在早期与脑瘫不易鉴别,可能误诊。戊二酸血症1型易被误认为运动障碍型脑瘫,而精氨酸酶缺乏则易被误认为双侧瘫痪型脑瘫。对婴儿期表现为肌张力低下者须与下运动神经元瘫痪鉴别,后者腱反射常减低或消失。婴儿肌张力低下者还须特别注意除外遗传代谢病。痉挛性双瘫有时还需与多巴-反应性肌张力不全鉴别。

肌张力不全型脑瘫西医治疗

1、开创法:

一次性完成多肢体、多部位的手术,使患肢的多个畸形部位得到矫正。术后肢体功能的协调性、整体性、灵活性大大增强。

2、康复疗法:

术后整体功能恢复快,住院时间短,一般术后一周即可见明显效果。节省了以往多次手术的治疗过程,大大减轻了患者和家庭的经济负担。

3、非手术环卫疗法:

非手术部位也可得到矫正。肢体畸形消失后,其他部位的痉挛肌肉如眼肌、舌肌等也可有不同程度的恢复,所以斜视和语言障碍也随之会得到改善或消失。

4、交错纠正法:

纠正相反神经支配造成的紊乱,建立正确支配途径,改善神经支配功能,使神经、肌肉、关节活动协调。

5、整合微创法:

通过颈总动脉交感神经网剥脱术,扩张脑血管,改善脑部血液循环,采用增加脑供血供氧量,全面修复受损脑神经细胞,促进脑发育,改善脑萎缩,使流涎、语言不清、多动、智力低下等症状得到改善。

6、中频电疗法

能影响神经肌肉的兴奋性,具有抗肌痉挛的效能,所以能够用来治疗小儿脑瘫,一般肌无力用交调、间调波(30-100赫兹,50%~100%);肌强直用变调波(70赫兹,75%)。每次3-8分钟,每天1次,6-12次为1个疗程,强度以明显振颤感为宜。

肌张力不全型脑瘫中医治疗

当前疾病暂无相关疗法。

饮食保健

1、多以清淡食物为主,注意饮食规律。

2、根据医生的建议合理饮食。

3、该疾病对饮食并没有太大的禁忌,合理饮食即可。

专业指导

(一)、出生前的预防

1.实行婚前保健:对准备结婚的男女双方进行性卫生、生育和遗传病知识的指导,有关婚配、生育等问题的咨询及男女双方可能患影响结婚和生育的疾病进行医学检查,提出医学意见。

2.搞好孕期保健:定期产前检查,增加营养,防止感染性疾病的发生等。

(二)、围产期的预防

1.避免早产和低体重儿的出生。

2.预防窒息和颅内出血。

3.防治高胆红素血症。

(三)、出生后的预防

1.防止感染性疾病的发生:

(1)实行住院分娩。

(2)注意保护新生儿的皮肤。

(3)保持新生儿脐部的干燥、清洁。

(4)密切观察黄疸的消长。

(5)注意观察前囟。

(6)实行母乳喂养。

2.预防高热惊厥的发生。

3.正确对待腰椎穿刺:腰椎穿刺抽取少量脑积液用于检查,以了解疾病的性质和病情,为正确诊断和治疗提供依据,从而减少颅内疾病后遗症的发生。为此家长应密切配合,共同为患儿的健康负责。

1、体格检查

原始反射检查:手抓握反射、紧张性迷路反射出生4个头也仍存在,而吸允反射、紧张性颈反射出生后6个月仍不消失。

Vojta姿势反射异常。Vojta姿势反射检查常用于脑损伤儿早期诊断脑瘫。7种姿势反射中出现2-3种异常姿势就应当检查脑瘫。结合原始反射、立直反射、平衡反射和肌张力检查综合评价,婴儿早期运动障碍。

肌张力检查:患儿肌张力可表现为过高、降低或成功摇性。

2、物理检查

如脑电图、脑地形图、神经诱发电位、脑超声及头颅ct、核磁共振。以上可提高对脑损伤儿出现运动障碍的预示性,提高脑瘫患儿早期诊断的准确性。

1、智力低下:据报道,约有2/3以上患儿智力落后,其中约50%患儿有轻度至中度智力低下,约25%为重度智力低下。痉挛型四肢瘫及强直型脑瘫者智力常更差,手足徐动型患儿智力严重低下者极少。

2、视力障碍:约半数以上患儿伴视力障碍,最常见者为眼球内斜视和屈光不正,如近视、弱视等,少数有眼震,偶尔为全盲,偏瘫患儿可有同侧偏盲。视觉缺陷可影响眼-手协调功能。

3、听力障碍:部分患儿听力减退甚至全聋,以新生儿患高胆红素血症引起的手足徐动型患儿最为常见。多数对高音频的听力丧失,需做脑干听觉诱发电位测定才能被察觉。

4、其他感觉和认知异常:脑瘫患儿常有触觉、位置觉、实体觉、两点辨别觉缺失。患儿往往缺乏正确的视觉空间和立体感觉,其认知功能缺陷较为突出。因而,在康复医疗训练中,对学习新的运动技巧和学习各种知识和活动,常常会发生某些困难。

5、语言障碍:脑瘫患儿的语言缺陷与出生前后大脑受损和受损后继发大脑发育迟缓密切相关,也可因听力缺陷等因素引起。据报道,大部分患儿有不同程度语言障碍。表现为语言发育迟缓、发音困难、构音不清,不能正确表达,有的患儿完全失语。手足徐动型和共济失调型患儿常伴语言障碍,痉挛型四肢瘫、双侧瘫患儿也常伴语言障碍。

6、癫痫发作:肌张力低下型脑瘫合并癫痫的发生率文献报道差异甚大,至少有25%以上的患儿在不同年龄阶段出现癫痫发作,以痉挛型四肢瘫、偏瘫、单肢瘫和伴有智能低下者更为多见,手足徐动型、共济失调型患儿则很少见。

7、口面、牙功能障碍:有些脑瘫患儿吸吮无力,吞咽、咀嚼困难,口唇闭合不佳,经常流涎,有些患龋齿或牙齿发育不全,这些症状以手足徐动型患儿最为多见。

8、情绪、行为障碍:大多数脑瘫患儿有情绪或行为异常,此与大脑功能受损有关。大量临床资料表明,大脑的边缘系统(特别是海马回)受损时,可引起患儿情绪异常。患儿表现为好哭、任性、固执、孤僻、脾气古怪、情感脆弱、易于激动,有的有明朗感、快活感、情绪不稳定等。这些症状以手足徐动型患儿较为常见。此外,多数脑瘫患儿表现有活动过多,注意力分散,行为散乱等。患儿偶尔有用手猛击头部、下颌等自身伤害的“强迫”行为。