肝脏类癌(hepatic carcinoid)是指原发于肝脏的类癌,是一种极为罕见的、生长缓慢的上皮细胞肿瘤,具有恶变倾向,临床上仅有少数病人有类癌综合征(carcinoids syndrome)的表现。

肝脏类癌起病隐匿,早期肿瘤很小时,可无任何症状和体征,当类癌长大到一定程度,可引起局部症状(常由机械因素所致)。

1.局部症状:右上腹部或肝区疼痛,最常见,呈间歇性或持续性,钝痛或胀痛。

2.消化道症状:部分病人有食欲不振,消化不良,腹胀,恶心,呕吐等表现,少数患者并发胃,十二指肠球部溃疡,因此可有消化性溃疡症状,甚至出现呕血,黑便。

3.全身症状:虽然免疫组织化学检查证明肝脏类癌在细胞水平存在异位神经内分泌产物,但由于其数量的不足或在质量上有缺陷,往往不能激活靶器官而发挥生物学作用,因此,绝大多数肝脏类癌并无神经内分泌产物异常增多的临床表现,仅个别病例出现类癌综合征,卓-艾综合征,异位ACTH综合征,顽固性低血糖等表现。

4.其他症状:晚期病例常有厌食,消瘦,乏力,发热等症状。

5.体征:肝脏肿大为最常见的体征,肝质地较硬,表面及边缘不规则,常呈结节状,少数肿瘤深埋于肝实质内者则肝表面光滑,伴或不伴明显压痛。

(一)发病原因

本病病因不明,发展缓慢。

(二)发病机制

肝脏类癌具有神经内分泌特性,属APUD(amine percursor uptake and decarboxylation)细胞瘤,能分泌多种肽类和生物胺,包括5-羟色胺,胰多肽(PP),胰岛素,生长抑素,胃泌素,促肾上腺皮质激素(ACTH),促性腺激素,前列腺素,降钙素等,其中胃泌素,胰多肽(PP)在肝脏类癌中最常见,是少数病人产生类癌综合征的主要物质基础。

肝脏类癌的组织学来源尚不明确,一般认为有以下几种可能:

1.来源于异位的胰腺组织。

2.来源于前肠散在的神经外胚叶细胞及胚胎残留,或原始的具有多潜能的干细胞。

3.来源于原始神经内分泌板。

4.来源于化生的内分泌细胞上皮。

肝脏类癌常位于肝右叶,多为一至两个结节,少数为多个结节,直径1~17cm,切面呈粉红棕褐色或灰黄色,肿瘤中心有不规则区域出血,坏死少见,质柔软或结实,含有较多囊腔,肿瘤与肝实质分界清楚,周围肝组织通常无肝硬化,肿瘤由一致的小多角或立方形细胞组成,细胞界限清楚,细胞排列成岛状,巢状,带状,索状或栅栏状结构,细胞之间由细软的纤维基质分隔,免疫组织化学检查亲银染色,嗜银染色及嗜铬染色均呈强阳性;上皮细胞膜抗原(EMA),嗜铬粒蛋白A(CgA),神经特异性稀醇化酶(NSE)多呈阳性,电子显微镜检查胞浆内可见电子致密颗粒,直径100~200nm,肝脏类癌多在早期发生肝内转移或局部淋巴结转移,远处转移少见。

胃肠道的类癌常常在早期发生肝脏转移,而且部分也有类癌综合征的表现,因此,在诊断肝脏类癌时,首先应该进行广泛而细致的检查,部分病例甚至还需要经过长期的随诊观察,以彻底排除其他部位的类癌存在,此外,肝脏类癌还要与肝细胞癌相鉴别,后者与肝脏类癌的临床发展不同,无类癌综合征的表现,多在肝硬化基础上发生,大部分甲胎蛋白(AFP)增高,免疫组织化学和电子显微镜检查肿瘤细胞无类癌的特性。

肝脏类癌西医治疗

1.手术治疗

肝脏类癌的治疗以手术治疗为主,手术切除是目前最有效的方法,早期切除原发病灶是提高生存率的关键,手术效果远较原发性肝癌好。对早期病例进行肝叶切除,可望彻底治愈。

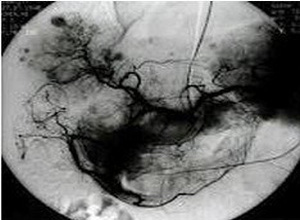

2.肝动脉栓塞化疗(TACE)

肝动脉栓塞化疗是20世纪80年代发展的一种非手术的肿瘤治疗方法,近年来应用于肝脏类癌的治疗也取得了较满意的效果,是非手术疗法中的首选方案,多采用碘化油混合化疗药物栓塞肿瘤远端的血供,再用明胶海绵栓塞近端肝动脉,使之难以建立侧支循环,致使肿瘤组织缺血坏死。化疗药物常用CDDP 80~100mg、丝裂霉素(MMC)16~20mg、阿霉素(ADM)40~60mg、5-氟尿嘧啶(5-FU)1000mg,肝动脉栓塞化疗应每隔4~6周进行一次,反复多次效果更好。

3.全身化学治疗

对不能手术切除或不宜进行肝动脉栓塞化疗的病人,可选择全身化疗,但疗效较差,且化疗的副作用较大,易引起胃肠道反应及造血功能抑制。常用的化疗药物有:5-氟尿嘧啶(5-FU)或其衍生物(FT-207)、丝裂霉素、阿霉素、环磷酰胺、链尿霉素。

4.放射治疗

肝脏类癌对放射治疗不甚敏感,而肝脏邻近器官易受放射损害,因此治疗效果常不够满意。对不能手术切除者可应用放射治疗,有一定的疗效。如放射治疗同时联合化疗、中药或其他支持疗法,效果会更好。

5.支持治疗

病人有恶心、呕吐,或进食较少时,可根据病情给以静脉点滴葡萄糖,以供给机体必需的热量,输液时同时加入维生素C、维生素B6和氯化钾滴注。必要时给予应用复方氨基酸、白蛋白,贫血显著者,可给以输血。

预后

肝脏类癌的预后较肝癌好,经积极的综合治疗,包括手术、化疗,大多数存活4年以上。

肝脏类癌中医治疗

(1)气滞血瘀型

【方药】生赭石、太子参、麦门冬、生鳖甲、紫丹参、蒲公英,生山药,仙灵牌、八月札、杭白芍、焦三仙、炒白术,猪苓片、龙葵、白茅根,三七粉(分冲)。

【适应症】原发性肝癌。证属气血瘀滞,湿热中阻,肝病及脾,正虚邪实者。

【用法】水煎服,每日1剂,随症加葶苈子、大枣、桑白皮、路路通等药。

(2)脾胃气虚型

【方药】党参、神曲、绛香、焦山楂,乌药、白术,茯苓、车前子、地梭罗、八月札,麦芽、沉香曲。

【适应症】原发性肝癌,虚证者。

【用法】水煎服,每日1剂。

(3)肝络瘀阻型

【方药】白术、益母草、王不留行、半枝莲,黄芪、茯苓、大腹皮、车前子,党参、生麦芽,泽兰、茜草、白芍、玄胡、鸡内金,砂仁、陈皮、甘草。

【适应症】晚期原发性肝癌。右?包块,刺痛,腹胀如臌,消瘦。舌质紫,舌边紫斑,苔腻,脉弦数,属肝络瘀阻,湿热蕴积之证者。

【用法】水煎服,每日1剂,随证加减。

(4)肝瘀火盛型

【方药】制马钱子,五灵脂、明矾、莪术、广郁金,干漆,火硝,枳壳,仙鹤草,公丁香、地鳖虫,蜘蛛。

【适应症】原发性肝癌。

【用法】上药各研为细末和匀,贮瓶中密封,勿泄气。每服3g,1日2次,温开水送下。可兼服汤剂:丹参、三棱、莪术、重楼、一枝黄花、八月札、郁金、平地木、茵陈、娑罗子、半枝莲、四季青、黄连、干蟾皮等。

(以上提供资料及其内容仅供参考,详细需要咨询医生。)

1、忌辛辣刺激性食物。

2、禁忌烟酒。

3、具体情况询问医生。

本病暂无有效预防措施,早发现早诊断是本病防治的关键。

1.血液

少数患者血清素含量升高至0.5~3mg/L(正常值为0.1~0.3 mg/L),近来报道通过免疫组织化学生化方法检测患者血清和组织中色氨酸羟化酶活性及表达,亦有助于类癌诊断。

2.尿液

少数患者每天尿中排出5-羟吲哚乙酸(5-HIAA)大于40mg(正常值每天不超过10mg),当尿中5-HIAA排出量>30mg/d时,加入1-亚硝基-2-萘酚试剂,尿呈紫色至黑色,作尿5-HIAA试验前24h内不可服用某些药物(如噻嗪类和杏仁酸衍生物)或含有多量色氨酸的食物(如梨,香蕉,菠萝,番茄,茄子,核桃等),以免发生假阴性或假阳性结果。

3.在MRI检查时,T1加权像常表现为低信号区,T2加权像常表现为高信号区,其中有片状更高信号区。

4.肝脏类癌影像学的特征性改变是肿块内有多发性小囊病灶,但从影像学上不能区分原发性类癌或转移性类癌。

5.肝脏类癌的定性诊断,通常依靠免疫组织化学,电子显微镜超微结构检查证明肿瘤细胞有类癌的特性而获得最后确诊。

1.部分病人有食欲不振,消化不良,腹胀,恶心,呕吐等,少数患者并发胃,十二指肠球部溃疡。

2.晚期病例常有厌食,消瘦,乏力,发热。