急性和亚急性硬脑膜下血肿是指外伤后出现的硬膜下血肿,呈急性(症状在伤后3天内出现)或亚急性发病者(症状在伤后4天至3周内出现)。急性(3天内)硬脑膜下血肿发生率最高占70%,亚急性(4~21天)约占5%。两者致伤因素与出血来源基本相同,均好发于额颞顶区。临床病程发展的快慢,则据脑原发损伤的轻重、出血量及个体代偿能力的不同而异。

急性者大多为复合型硬脑膜下血肿,故临床表现酷似脑挫裂伤,所不同的是进行性颅内压增高更加显著,超过了一般脑损伤后脑水肿反应的程度和速度,病人伤后意识障碍较为突出,常表现为持续性昏迷,并有进行性恶化,较少出现中间清醒期,即使意识障碍程度曾一度好转,也为时短暂,随着脑疝形成迅又陷入深昏迷,亚急性者,由于原发性脑挫裂伤较轻,出血速度稍缓,故血肿形成至脑受压的过程略长,使颅内容积代偿力得以发挥,因此常有中间清醒期,不过神志恢复的程度,不象硬膜外血肿那样鲜明,清醒。

1.颅内压增高症状:急性者,主要表现为意识障碍加深,生命体征变化突出,同时,较早出现小脑幕切迹疝的征象;亚急性者,则往往表现头疼,呕吐加剧,躁动不安及意识进行性恶化,至脑疝形成时即转入昏迷。

2.局灶性体征:伤后早期可因脑挫裂伤累及某些脑功能区,伤后即有相应的体征,如偏瘫,失语,癫痫等;若是在观察过程中有新体征出现,系伤后早期所没有的或是原有的阳性体征明显加重者,均应考虑颅内继发血肿的可能。

3.另外,对小儿及老人急性硬脑膜下血肿的诊断,应注意其临床表现各具特点:小儿脑受压症状出现较早,较重,有时脑挫裂伤不重但脑水肿或肿胀却很明显,易有神经功缺损,癫痫较多,预后较成人差;老年人因血管硬化,脑萎缩,脑的活动度大,故轻微头伤也可造成严重损害,故急性硬脑膜下血肿多属对冲性复合型血肿,常伴有脑内血肿,虽然脑水肿反应不象青年人重,但组织修复能力差,恢复慢,并发症多,死亡率亦高。

急性和亚急性硬脑膜下血肿都是由脑挫裂伤皮质血管破裂引起出血,故均属复合型硬膜下血肿,所不同者,仅是病程急缓上略有差异而已,两者致伤因素和损伤病理亦雷同:即加速性损伤所致脑挫裂伤,血肿多在同侧;而减速性损伤所引起的对冲性脑挫裂伤出血常在对侧。

一侧枕部着力恒于对侧额,颞部前份发生复合型硬膜下血肿,甚至同时并发脑内血肿;枕部中线着力易致双侧额极,颞尖部血肿;当头颅侧方打击时,伤侧可引起复合型硬膜下血肿,即硬膜下脑内血肿;头颅侧方碰撞或跌伤时,同侧多为复合性硬膜下血肿或硬膜外血肿,对侧可致单纯性及/或复合型硬膜下血肿;另外,前额部遭受暴力,不论是打击还是碰撞,血肿往往都在额部,很少发生在枕部,而老年人则常引起单侧或双侧单纯性硬膜下血肿。

诊断

根据病史、临床症状和实验室检查资料可以诊断。

鉴别诊断

1.慢性硬脑膜下积液:

又称硬脑膜下水瘤,多数与外伤有关,与慢性硬膜下血肿极为相似,甚至有作者诊断硬膜下水瘤就是引起慢性血肿的原因(Yamada,1980),鉴别主要靠CT或MRI,否则术前难以区别。

2.大脑半球占位病变:

除血肿外其他尚有脑肿瘤,脑脓肿及肉芽肿等占位病变,均易与慢性硬膜下血肿发生混淆,区别主要在于无头部外伤史及较为明显的局限性神经功能缺损体征,确诊亦需借助于CT,MRI或脑血管造影。

3.正常颅压脑积水与脑萎缩:

这两种病变彼此雷同又与慢性硬膜下血肿相似,均有智能下降及/或精神障碍,不过上述两种病变均无颅内压增高表现,且影像学检查都有脑室扩大,脑池加宽及脑实质萎缩,为其特征。

4. 急性硬脑膜外血肿与急性硬脑膜下血肿鉴别:

临床特点:急性硬脑膜外血肿

急性硬脑膜下血肿:着力点 在着力同侧 在着力对侧较多,同侧少 脑挫裂伤 轻,在冲击部位多 重,在对冲部位多 颅骨骨折 绝大多数均有 约半数 血肿与骨折关系 绝大多数在同侧 约半数在同侧 原发性意识障碍 多较轻多较重 中间意识好转 较多,常能完全清醒 较少,不易完全清醒 蛛网膜下腔出血 较少,较轻,范围广。

急性硬脑膜下血肿西医治疗

急性硬脑膜下血肿病情发展急重,尤其是特急性病例,死亡率高达50%~80%,一经诊断,刻不容缓,应争分夺秒,尽早施行手术治疗。亚急性硬脑膜下血肿中,有部分原发性脑损伤较轻,病情发展较缓的病例,亦可在严密的颅内压监护下或CT扫描动态观察下,采用非手术治疗获得成功。但治疗过程中如有病情恶化,即应改行手术治疗,任何观望、犹豫都是十分危险的。

一、手术治疗:

手术方法的选择须依病情而定,常用的手术方法有以下三种:

1、钻孔冲洗引流术:根据CT显示血肿所在部位,行钻孔引流,若属术前来不及定位的紧急钻孔探查,则应按致伤机理及着力点,结合病人临床表现作出定位,然后按序钻孔。若属对冲性损伤应首先在颞前部钻孔,其次额部,然后顶部;若系直接冲击伤,则先在着力部,继而于对冲部位钻孔探查。发现血肿后,应将钻孔稍加扩大,以方便冲洗和清除血肿。如为液状血肿,又无活跃性出血时,可于血肿较厚的部位再多作1~2个钻孔,然后经各孔间插管冲洗常可将血肿大部排出。此时,若颅内高压得以缓解,脑搏动良好,即可终止手术。于低位留置引流管一根,持续引流24~48小时,分层缝合头皮。小儿急性硬膜下血肿囱门未闭者可经前囱侧角穿刺反复抽吸逐渐排出,若属固态血肿则需钻孔引流或开颅清除血肿。

2、骨窗或骨瓣开颅术:适用于血肿定位明确的病人;经钻孔探查发现血肿呈凝块状,难以冲洗排出者;于钻孔冲洗引流过程中有鲜血不断流出者;或于清除血肿后,脑组织迅速膨起,颅内压力又复升高者。均应立即扩大钻孔为骨窗或行骨瓣开颅, 在良好暴露的前提下,充分清除血肿及挫碎、糜烂的脑组织,妥善止血。必要时应行脑穿刺排除脑内血肿,并行脑窒穿刺引流或行脑基底池引流。术毕,如常缝合硬脑膜及头皮各层,硬膜外置橡皮引流24~48小时。若在清除血肿后,颅内压一度好转,旋又增高时,应于可能存在颅内多发性血肿的部位,试行钻孔及探查。特别是额、颞底部及脑内深部,必要时应借助于术中B型超声超声行脑扫描检查。在确定无其他血肿后,可行颞肌下减压或去骨瓣减压术,并应作脑室穿刺引流及/或小脑幕切开、脑基底池引流。仍有怀疑时,尚须行CT扫描检查或脑血管造影检查,以排除遗漏血肿或迟发血肿的可能。

3、颞肌下减压或去骨瓣减压术:急性硬脑膜下血肿伴有严重脑挫裂伤脑水肿或并发脑肿胀时,虽经彻底清除血肿及糜碎挫裂的脑组织之后,颅内压仍不能有效缓解,脑组织依然膨隆时,则需行颞肌下减压去骨瓣减压,必要时尚需将受累的额极和颞极切除,作为内减压措施,然后关闭颅腔。

颞肌下减压:颞肌下减压术是一个传统的术式,作为急性脑挫裂伤伴硬脑膜下血肿清除后的减压手术,减压的范围已有所扩大,可达8~10cm直径但以不超过颞肌覆盖面为度。将颞肌自颅骨表面充分剥离后,咬除颞骨鳞部及部分额骨和顶骨相邻部。然后星状剪开硬脑膜达骨窗边缘,止血后间继缝合颞肌,颞肌筋膜不予缝合,以便减压。分层缝合头皮,不放引流。一般多行单侧减压,如有必要亦可行双侧颞肌下减压。

去骨瓣减压术:所谓去骨瓣减压,即弃去骨瓣,敞开硬脑膜,仅将头皮缝合,以作减压。通常,除非是术前已决定施行去骨瓣减压,并有意将骨瓣加大,故有大骨瓣减压之称。否则,骨瓣的大小和部位较难达到减压的要求。实际上,是否须行减压措施,大多是在手术中作出决定的。因此,常于弃去骨瓣之后,还需将颞骨鳞部向下到颧弓水平、向前到额骨眶突后面的蝶骨大翼一并切除,裨使颞叶和部分额2叶能向外凸出,减轻对脑干及侧裂血管的压迫。但必须强调,去骨瓣减压术应严格掌握指征,不可随意弃去骨瓣。须知,大骨瓣减压后,由于脑膨出而造成的脑移位、变形及脑实质水分大幅流向(Bulk flow)紊乱等不良后果,早期可引起颅内迟发性血肿及局部水肿加重、脑结构变形、扭曲,增加神经缺损,后期尚可导致脑软化、萎缩、积液、穿通畸形、脑积水和癫痫等并发症。大骨瓣减压的适应证为:急性或特急性颅内血肿,伴有严重脑挫裂伤及/或脑水肿,术前已形成脑疝,清除血肿后颅内高压缓解不够满意,又无其他残留血肿时;弥散性脑损伤,严重脑水肿,脑疝形成,但无局限性大血肿要予排除术;术前双瞳散大、去脑强直,经手术清除血肿后颅内压一度好转,但不久又有升高趋势者。

急性硬脑膜下血肿若属老年人对冲性特急血肿,双瞳散大光反应消失,血肿小而病情重,则预后极差。

二、非手术治疗:急性、亚急性硬脑膜下血肿无论手术无否,均须进行及时、合理的非手术治疗,特别是急性血肿术后,尤为重要。虽有个别急性硬脑膜下血肿可以自动消散,但为数甚少,不可存侥幸心理,事实上仅有少数亚急性硬脑膜下血肿病人,如果原发脑损伤较轻,病情发展迟缓,始可采用非手术治疗。

适应证为:神志清楚、病情稳定、生命征基本正常,症状逐渐减轻;我局限性脑压迫致神经机能受损表现;CT扫描脑室、脑池无显著受压,血肿在40ml以下,中线移位不超过10mm;颅内压监护压力在3.33~4.0kPa(25~30mmHg)以下。

急性硬脑膜下血肿中医治疗

1、血脉瘀阻证:

证见:伤后立即昏倒,或昏迷持续不醒,或偶有清醒继又昏迷,剧烈头痛呕吐,烦躁扰动,喉中痰鸣,舌淡有瘀斑,苔薄白,脉弦。

治宜活血化瘀,利水消肿。

方药:活血消肿汤加减。

2、气滞血瘀证:

证见:伤后不省人事,牙关紧闭,两手握固,或手足拘挛,或四肢顾冷,呼吸气粗,苔白,脉沉伏。

治宜理气活血,化瘀开闭。

方药:桃红四物汤加减。

3、肝风夹痰证:

证见:伤后昏迷不省,或神昏谓妄,胸高气上,呼吸不利,喉中痰鸣,面色潮红,烦躁抽搐,甚则角弓反张,舌红绦,苔黄腻,脉弦细数。

治宜平肝熄风,豁痰开窍。

方药:镇肝熄风汤加减。

(以上提供资料及其内容仅供参考,详细需要咨询医生。)

宜以清淡、少油腻、易消化的柔软平衡膳食为主,采用植物油,如豆油、茶油、芝麻油、花生油等。饮食中应有适当蛋白质,常吃些蛋清、肉、鱼类和各种豆类及豆制品,以供给身体所需要的氨其酸。一般每日饮牛奶及酸牛奶各一杯,因牛奶中含有牛奶因子和乳清酸,能抑制体内胆固醇的合成,降低血脂及胆固醇的含量。饮牛奶时可将奶皮去掉。豆类含豆固醇,也有促进胆固醇排出的作用。要多吃新鲜蔬菜和水果,因其中含维生素C和钾、镁等。维生素C可降低胆固醇,增强血管的致密性,防止出血,钾、镁对和因管有保护作用。可多吃上结含碘丰富的食物,如海带、紫菜、虾米等,碘可减少胆固醇在动脉壁沉积,防止动脉硬化的发生。

限制动物脂肪,如猪油、牛油、奶油等,以及含胆固醇较高的食物,如蛋黄、鱼子、动物内脏、肥肉等,因为这些食物中所含饱和脂肪酸可使血中胆固醇浓度明显升高,促进动脉硬化;忌用兴奋神经系统的食物,如酒、浓茶、咖啡及刺激性强的调味品。此外,少吃鸡汤、肉汤,对保护心脑血管系统及神经系统有益,且需忌暴食。

本病为外伤性疾病,无预防措施,注意安全,避免外伤,一旦脑外伤应尽早明确诊断,早治疗。

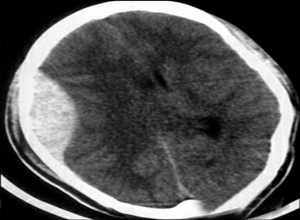

1.主要依靠CT扫描,既可了解脑挫裂伤情况,又可明确有无硬脑膜下血肿;在CT扫描上表现为高密度的,新月影。

2.颅骨X线平片检查,约有半数病人可出现骨折,但定位意义没有硬膜外血肿重要,只能用作分析损伤机理的参考。

3.磁共振成像(MRI)不仅能直接显示损伤程度与范围的优点,同时对处理CT等密度期的血肿有独到的效果,因红细胞溶解后高铁血红蛋白释出,T1,T2均显示高信号,故有其特殊优势。

4.此外,脑超声波检查或脑血管造影检查,对硬膜下血肿亦有定侧或定位的价值。

一侧枕部着力恒于对侧额,颞部前份发生复合型硬膜下血肿,甚至同时并发脑内血肿。