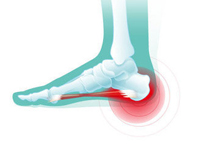

跟痛症是以足跟疼痛为主,由外伤、劳损、足跟部某种疾病引起的,跟骨骨膜及周围纤维组织损伤造成的无菌性炎症,是一种常见的慢性损伤性疾病,好发于40岁以上的中、老年人。

足跟痛是因跟骨足底面所附着的肌肉,韧带随力量不均衡,使骨膜受到牵拉而引起的骨科疾病,现代医学称跟骨骨髓炎,又称跟骨骨刺。该手术主要以非手术疗法为主,疗效较佳,非手术治疗无效者,则需行手术治疗。

主要症状

1.跟部局部疼痛、肿胀、走路时加重。

2.足跟底前内侧压痛。

3.有时有其他畸形,为平底足等。

1、足跟脂肪纤维垫炎

足跟纤维脂肪垫简称跟垫,由弹力纤维分隔,包绕脂肪组织组成,有吸收震荡和防止滑动作用。跟部被硬物刺伤或长期压迫或受风寒湿侵袭而引起跟垫炎。患者跟下疼痛、肿胀,有浅在压痛。足跟负重区内侧压痛,老年人跟垫萎缩变薄,易引起症状,局部可触及纤维索块状物。

2、跖腱膜炎

跖腱膜起自跟骨结节而至于跖骨,是足底较大的弹力腱膜。外伤、劳损及寒冷潮湿可引起跖腱膜炎症,足外翻者尤其容易患此病。患者常有跟下或足心疼痛,足底有牵扯和紧张感,跟骨结节部位及腱膜中段压痛明显。

3、跟部滑囊炎

外伤或反复摩擦可使跟骨下、后或跟腱前滑囊发生炎症。患者局部疼痛、肿胀,有压痛。如合并感染可引起红、肿、热、痛等典型炎症表现。

4、跟腱周围炎

跟腱附着部位周围组织因外伤或劳损发生炎症引起跟腱部肿胀、疼痛。患者跟腱变粗大,局部有压痛,有摩擦感,炎症波及腱鞘时可出现车轴绞轧音。踝关节背伸、跖曲均可加重疼痛。跟腱周围炎常由于穿硬跟、硬帮鞋,长期压迫摩擦形成。

5、跟骨高压症

跟骨本身因慢性压缩或骨退行性变,跟骨内压升高导致跟骨痛。跟骨高压症多见于中老年人,可单侧或双侧发病,跟部疼痛影响行走。早期下肢抬高可使症状缓解,跟骨的内、外侧:及跖侧均有压痛和叩击痛。作跟骨减压治疗有效。

6、跟骨骨刺

跖腱膜和趾短曲肌或跟腱的反复牵拉损伤,跟骨骨质退行性改变,跖腱膜之跟骨附着部位形成锥状骨质称为骨刺。骨刺方向多与跟腱和跖筋膜方向一致。跟骨骨刺在跟骨侧位X光片上可清楚见到。但有跟骨骨剌的患者,并不一定会发生跟痛症。而有跟痛症时,往往在经过治疗使跟骨周围软组织炎症消散症状消失后,而跟骨骨刺仍然存在。跟骨骨刺是老年人骨与关节发生退行性变和老年化生理特征性表现。

疾病因素

随着年龄的增长,人体组织发生退行性改变,长期劳损使足跟部组织发生病理改变.如足跟脂肪纤维垫炎、跖腱膜炎、跟部滑囊炎、跟腱周围炎、跟骨高压症和跟骨骨刺等。这些跟骨周围不同组织发生的相应疾病,是形成跟痛症的重要病因。

中医学认为本病属于“痹症”范畴,多因年老肝肾亏虚,筋骨失养,复感风寒湿邪或因慢性损伤,伤及筋骨,导致气血瘀滞,痰瘀内阻,其病程缠绵,久病伤肾入络,入侵于骨。

诊断:

1.多于中年以上发病,跟部内侧结节处痛,走路时加重。足跟底前内侧压痛。

2.跟骨侧位X线片可能有骨刺。

本病根据病史、症状及相关检查可作诊断。但应注意与以下疾病进行鉴别:

1、跟骨骨髓炎

跟骨骨髓炎虽有跟痛症状,但局部可有明显的红肿热痛等急性感染的征象,严重者伴有高烧等全身症状。化验和X光片检查可确立诊断。

2、跟骨结核

本病多发于青少年,局部症状明显,肿痛范围较大,全身情况差,并有低热盗汗、疲乏无力、食欲不振等,化验及X光片检查可鉴别之。

跟痛症西医治疗

当前疾病暂无相关疗法。

跟痛症中医治疗

跟痛症是一种常见病,以足跟肿胀、局部压痛、行走困难为特征。在中医学属于“骨痹”范畴,发病原因多与老年肾亏劳损,外伤和感受寒湿有关。日久或初起之足跟痛,选择众多祛风除湿、温经散寒、软坚消肿、活血镇痛的足跟痛安康膏外敷足部中药浸泡或者是中药浸泡,不损伤皮肤、无毒副反应。

药物治疗:

1.内服药:疼痛重者治宜养血疏筋,温经止痛,口服非甾体类消炎药,肾虚性治宜滋补肝肾,壮筋骨。

2.外用药:可次用活血化瘀、温经通络的药物外敷。

中医分析类型

一、气滞血瘀型:各种原因导致局部血行缓慢、瘀血阻滞,脉络被阻,则气血运行不畅而痛,且痛有定处,疼痛拒按,行走受限。

二、肝肾亏虚型:肝肾及其分支别络绕跟部行走,肝主筋、主藏血,而肾主骨、主藏精、精生髓。年老之体,肝肾不足,精血亏虚,经脉失充,则筋失所养,骨失所主,骨萎筋弛,故站立或行走时跟部酸痛、隐痛、乏力,疼痛喜按,触之痛减。

三、寒凝血瘀型:气血运行缓慢,复感寒邪,寒主凝滞、主收引,致使经络被阻、气血凝滞不通而痛,疼痛拒按,喜热怕凉。

可以打封闭针,效果快,相对费用便宜。先在疼痛点注射一针,看疼痛情况可以半个月以后加强一针。但封闭针不能保证彻底解决。

年轻女性慎用,是激素类药,会导致2-3个周期月经不调,半年内最好不要怀孕。

“封闭针是将药物注射到疼痛的部位,达到消炎、止痛的目的,并有缓解局部肌肉紧张的作用。时间长的可管数年以上,短的数周,视病情轻重,时间长短不定。这是一种对症治疗措施,对消除局部的疼痛症状有较好的效果。

(一)治疗原则:舒筋通络,活血止痛。

(二)取穴与部位:三阴交、阴陵泉、太溪、照海、然谷、昆仑、仆参及患部周围。

(三)主要手法:点、按、压、揉捻、捋顺、侧击等手法。

(四)操作方法:

1、跟骨下止点滑囊炎:患者俯卧床上,患肢膝关节屈曲60°,医者一手拿住患足作背屈固定,使跟腱紧张,另一手用小鱼际处,对准滑囊用力侧击。手法的作用是:促进局部血液循环,消肿止痛,或使滑囊破裂、液体吸收。

2、跖筋膜炎:患者仰卧,下肢伸直。医者先用点按法点按穴位,然后以一手拇指或"丁字器"点按、揉捻痛点,再以擦法及捋顺法沿阳筋膜走行方向进行推擦及捋顺,并使足底发热。

跟痛症手术治疗:常用的手术方法有:跖筋膜切断、跟骨骨刺切除,跟骨钻孔减压等。

其他疗法:小针刀治疗,超声波治疗等

1、在门诊治疗者以局部封闭、理疗和外敷活血通络中草药为主,可辅以消炎止痛药。

2、经保守治疗无效的顽固性疼痛者可行手术治疗,术后需应用抗生素和支持,对症治疗,根据具体情况,选择不同的抗生素。

3、保持乐观愉快的情绪。长期出现精神紧张、焦虑、烦燥、悲观等情绪,会使大脑皮质兴奋和抑制过程的平衡失调,所以需要保持愉快的心情。

4、生活节制注意休息、劳逸结合,生活有序,保持乐观、积极、向上的生活态度对预防疾病有很大的帮助。做到茶饭有规律,生存起居有常、不过度劳累、心境开朗,养成良好的生活习惯

5、合理膳食可多摄入一些高纤维素以及新鲜的蔬菜和水果,营养均衡,包括蛋白质、糖、脂肪、维生素、微量元素和膳食纤维等必需的营养素,荤素搭配,食物品种多元化,充分发挥食物间营养物质的互补作用,对预防此病也很有帮助。

6、避免剧烈运动,可以打打太极,练习八段锦等。康复期间可加推拿、艾灸、针灸等治疗。

跖筋膜炎患者在急性期间应注意适当的休息,减少负重,控制剧烈运动。症状缓解后,逐渐进行足底部肌肉的收缩锻炼,以增强足底肌的肌力。

注意局部保暖,避免寒冷剌激。

每天用温水泡脚,保持足部卫生和良好的血液循环,穿鞋要宽松。

X线片可协助诊断,跟骨侧位片可见跟部骨刺或钙化阴影,骨刺有时在非负重区。按有、无骨刺或骨刺大小与疼痛的程度无关。多数患者有跟骨骨质疏松。

1、对在门诊治疗者检查专案以检查框限“A”中的一项或数项为主;

2、对需住院手术者,则检查专案包括检查框限“A”所有专案;

3、若需与跟部软组织化脓性感染、早期跟骨骨髓炎或结核等鉴别者,检查专案可包括检查框限“A”、“B”或“C”。

如不及时治疗,可并发跟部骨髓炎等疾病。所以该疾病要早发现、早治疗,避免并发其他疾病。