风湿性疾病泛指影响骨、关节、肌肉及周围软组织,如肌腱、滑囊、筋膜、血管、神经等一组疾病。病因多样,如感染性、免疫性、代谢性、内分泌性、退化性、地理环境性、遗传性等,各种原因所致的关节炎占重要组成部分。风湿性疾病是一组以内科治疗为主的肌肉骨骼系统疾病,包括弥漫性结缔组织病及各种病因引起的关节和关节周围软组织,包括肌肉、肌腱、韧带等的疾病。越来越多的资料表明,遗传因素与风湿病的关系极为密切。以往所指的“结缔组织病”或“胶原病”是风湿性疾病的一部分,它们和“风湿性疾病”不可完全等同。风湿性疾病治疗目的是改善症状和改变病情,阻抑进展。

多数风湿性疾病呈慢性病程,同一疾病在不同个体或不同时期临床表现可能有较大差异。病程呈反复发作与缓解。

一、疼痛综合征

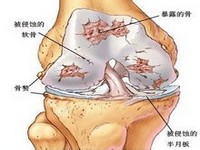

关节、肌肉、肌腱疼痛相当普遍,四肢大小关节均可累及,以对称性关节痛居多。晨僵和雷诺氏综合征是重要的伴随症状。疼痛的起病、性质、部位、持续时间、是否伴全身症状和起病年龄均因病人而异。例如痛风发作突然急骤,足母趾关节痛多见。类风湿性关节起病缓慢,多影响腕、掌指、近端指间关节和颈椎。而强直性脊柱炎几乎无例外地先自腰痛开始,上行性进展,周围关节受影响时,也多是下肢大关节。系统性红斑狼疮除关节痛外,周身系统性表现更为明显。部分病人最终出现关节僵硬、畸形、功能丧失、部分病人虽反复有关节肿痛,但终无畸变。

二、皮肤表现

多数患者有皮肤改变,系特异性或非特异性。表现多样,荨麻疹、环形红斑、丘疹性红斑、多形红斑、结节性红斑、面部红斑等。皮肤病变的病理基础是血管炎,其中最主要的是白细胞破碎性血管炎,受累血管大小,反应强度,持续时间,累及范围和病理变化均依不同皮肤损害而异。

三、眼部表现

眼部症状可先于全身症状数月或数年出现。有的则成为病程中的突出表现,病变可累及角膜、视网膜、色素层、症状有眼部干燥、眼内压增高、白内障、眶肌炎、眼肌麻痹、视力减退甚至失明。

四、肺部表现

呼吸困难是常见主诉,原因有肺炎、嗜酸细胞肺部浸润、肺出血、局灶性肉芽肿形成、纤维化性肺泡炎、间质性肺炎和胸腔积液。

五、消化系统表现

由于基本病理改变是广泛的小血管炎,消化系统受累范围亦广泛,如胃肠道出血,穿孔或肠梗阻,可危及生命,肝脏受累多见,且可能是本病的突出表现,表现有肝大、黄疸、肝区痛、恶心、呕吐、以慢性活动性肝炎形式出现。

六、心血管系统表现

心肌、心内膜、心包、传导系统、动静脉均可受累。临床表现心脏扩大、心率加快、心瓣膜区收缩期杂音、心包摩擦音、血压高及各种心律失常,严重者有心力衰竭。

七、肾脏表现

肾病变相当普遍,有肾间质炎症、纤维化、膜性肾病、肾小球基底膜增厚、淀粉样变等。出现浮肿、多尿或少尿、蛋白尿、高血压和急慢性肾功衰竭。

可有溶血性贫血、血小板减少、口腔溃疡、腮腺肿大、中耳炎、色素沉着症等。

涉及全身的间质组织,结缔组织是风湿性疾病中最重要的病变场所,无论致密结缔组织如软骨和肌腱,还是疏松结缔组织,均可有广泛的不同程度的损害。疏松结缔组织损害的特点是:粘液样水肿、类纤维蛋白变性,肉芽肿形成,炎症细胞浸润,晚期呈透明性或硬化等变化,血管炎广泛存在,尤以动脉系统中的小动脉炎为主,表现为血管内皮细胞和外皮细胞增生或全层炎症。

免疫损伤(30%):在风湿性疾病中的发病中占有重要位置,许多风湿性疾病,至少部分是因为免疫异常所致的组织损伤。免疫损伤可分四个基本类型:过敏性Ⅰ型反应,可以是局部或全身型;抗体-介导Ⅱ型反应,其特点是抗体可与本来的细胞表面抗原或吸收附于细胞表面的抗原相结合,免疫复合物Ⅲ型反应,特点是免疫复合物在细胞或组织表面局部沉着;细胞介导Ⅳ型反应,是致敏的T细胞与特异性抗原直接接触的结果,反应过程不需要抗体及补体,这些类型不相互排斥,在某些病人可同时存在。

免疫遗传学的进展和HLA抗原与相关疾病的研究增加了对风湿性疾病的发病机理认识。与MHC基因相关的很多风湿性疾病是自身免疫性的,HLA-B27编码的基因与强直性脊柱炎有密切的相关。

遗传因素(30%):早在1889年就有人指出,风湿病常可在同一家系成员中发病。此后也有人发现家族性发病比率较高。父母有风湿病的儿童,其发病率高于双亲无风湿病的儿童。有关单卵双胞胎的研究认为,其中一个患风湿病,则另一个有20%的可能亦将发病。因此在对风湿病患者做了大量的研究之后,有的学者认为风湿病的易感性与常染色体的隐性基因有关,但并未得到其他学者的进一步证实。

另一项对40对双卵双胞胎的研究,只有2对有风湿病的相同病史。人类白细胞抗原系统(HLA),抗原在第6号染色体短臂上受基因支配。有人对风湿病患者进行了 HLA检查,证明HLA-BW35与风湿病的易感性有关。芬兰人的风湿病患者HLA-BW35占多数,而英国人的风湿病患者HLA-BW15占少数。因此,风湿病与HLA型的关系可能还和种族有关。

类风湿性关节炎患者具有HLADRβ1*0405等位基因者较较一般人群为高;系统性红斑狼疮患者中C1q、C2、C4基因的缺失较一般人群高,说明有易感基因存在。易感基因不仅增强易感性同时影响疾病的严重程度。因此,认为风湿病的发病与遗传有密切的关系,或者说基因遗传是风湿病发病的易感因素,但尚缺乏足够的证据证明风湿病是一种遗传病。随着人类遗传密码的解译,分子生物学的发展,遗传与风湿病发病的关系会被人类认识的越来越清楚,基因治疗也会成为现实的。

诊断

根据病史、临床症状和实验室检查资料可以做出初步诊断。

鉴别诊断

本病应与以下疾病进行鉴别:

(一)其它病因的关节炎

1.类风湿性关节炎

为多发性对称指掌等小关节炎和脊柱炎。特征是伴有“晨僵”和手指纺锤形肿胀,后期出现关节畸形。临床上心脏损害较少,但超声心动图检查可以早期发现心包病变和瓣膜损害。X线显示关节面破坏,关节间隙变窄,邻近骨组织有骨质疏松。血清类风湿因子阳性,免疫球蛋白IgG、IgM及IgA增高。

2.脓毒血症引起的迁徒性关节炎

常有原发感染的征候,血液及骨髓培养呈阳性,且关节内渗出液有化脓趋势,并可找到病原菌。

3.结核性关节炎

多为单个关节受累,好发于经常活动受磨擦或负重的关节,如髋、胸椎、腰椎或膝关节,关节疼痛但无红肿,心脏无病变,常有其它部位的结核病灶。X线显示骨质破坏,可出现结节性红斑。抗风湿治疗无效。

4.结核感染过敏性关节炎(Poncet病)

体内非关节部位有确切的结核感染灶,经常有反复的关节炎表现,但一般情况良好,X线显示无骨质破坏。水杨酸类药物治疗症状可缓解但反复发作,经抗结核治疗后症状消退。

5.淋巴瘤和肉芽肿

据报道白血病可有10%病例出现发热和急性多关节炎症状,且关节炎表现可先于周围血象的变化,因而导致误诊。其它淋巴瘤和良性肉芽肿也有类似的报告。

6.莱姆关节炎(Lyme病)

此病是由蜱传播的一种流行病。通常在蜱叮咬后3~21天出现症状。临床表现为发热,慢性游走性皮肤红斑,反复发作性不对称性关节炎,发生于大关节,可有心脏损害,多影响传导系统,心电图示不同程度的房室传导阻滞,亦可出现神经症状如舞蹈症、脑膜脑炎、脊髓炎、面神经瘫痪等。实验室检查循环免疫复合物阳性,血沉增快。血清特异性抗体测定可资鉴别。

风湿性疾病西医治疗

风湿性疾病治疗目的是改善症状和改变病情,阻抑进展。

药物治疗:改善症状的药物应用最广泛的是非甾体类药物,如消炎痛、布洛芬、萘普生、芬必得等,服药后短时间内取得抗炎、消肿、解热、止痛之功效。肾上腺皮质激素应早期应用,特别在合并心、脑、肺、肾等重要脏器病变时,能迅速缓解病情,激素在病情缓解后应逐渐减量,减量过快会引起病情重新加重。此外,免疫抑制剂在风湿性疾病的治疗中也可应用。

风湿性疾病中医治疗

中医对于风湿性疾病的治疗也有许多方法,需要辨证施治。 以上提供资料及其内容仅供参考,详细需要咨询医生。

饮食保健

适宜饮食

1、酒性辛热,能祛散寒邪,如是寒湿体质或是证属寒湿内阻的,可饮用一些药酒。

2、祖国医学中具特殊功效的蛇虫类药食妙品,如乌梢蛇、蝮蛇、蝎子、蜈蚣、蚯蚓、蜂房、僵蚕等,一般以浸酒、研末单味或复方做成药膳食疗,对改善风湿热的关节炎肿痛等证候有一定疗效。

3、痹证属风湿热型:食疗中宜多吃清凉食品,如金银花露、菊花茶、薏苡仁粥、绿豆、芦根等,同时以北黄芪、忍冬藤、海风藤、黄柏、牛膝等药食兼用之品在食疗中配餐或水煎内服,往往可在半个月左右控制症状,使关节肿痛消失或减轻,关节功能改善。

4、痹证属风寒湿型:食疗中宜用性温热之品,以祛除寒湿,如食用猪、牛、羊肉及骨汤等;还宜用具补气血、益肝肾与祛风湿之功为一体之食品、药食兼用之品,如蛇肉、狗肉、鳝鱼、鸡血藤、附子、桂枝、细辛、黄芪、丹参、黄精、川芎等。

饮食禁忌

1、南方湿热较重,如伴有湿热之象的患者,则不宜饮酒,因为酒性原本湿热,热重伤肝,湿重伤脾,如再浸入附子、川乌、细辛一类的热药,会加重内热和肿痛。

2、糖类及也要少食,因为此类食物久食多食容易损伤脾胃,导致痰湿的滋生,从而加重病情。

3、处于急性期有关节肿胀的患者,食盐用应比正常人少,因为盐摄入过多会造成水钠潴留,停滞于关节,更会加重关节的肿胀程度。

4、风湿热痹型忌食温燥伤阴食物。如生姜、大蒜、辣椒、花椒、八角、桂皮、洋葱、荔枝、狗肉 、羊肉、猪肝、猪肚等。

提高免疫力

生活上要注意保证充足的睡眠,保持情绪乐观,限制饮酒,适当参加体育运动,并注意适当补充优质蛋白质、各种维生素。

积极治疗感染性病灶

感染是类风湿性关节炎病情加重或症状恶化的重要因素之一。如龋齿、齿槽溢脓、扁桃腺炎、副鼻窦炎、慢性中耳炎等都是重要的感染源,必须及时根治。

避免诱因

受凉、受潮湿、精神紧张、过度疲劳、失眠、外伤(如关节扭伤、跌伤和骨折)等都是类风湿性关节炎症状加重的诱发因素,必须避免。另外治疗用药要严格按照医嘱规定进行,服药不规律、擅自停药也是诱发或加重的因素。容易引起过敏的食物也要注意,如虾蟹等。

注意饮食调节

要强调饮食的营养,又要重视进食品种的衡定性。因进食品种的突然改变,是使类风湿性关节炎病情加重或症状恶化的重要因素,而高热量、高蛋白、高脂肪饮食也有可能导致类风湿性关节炎的复发。

一、血象

常有轻、中度贫血、合并溶血时,贫血加重。部分患者有白细胞和/或血小板减少,或全血细胞减少。

二、免疫学检查

是风湿性疾病的重要检查,多种自身抗体可呈阳性反应。抗核抗体(ANA)泛指一类具有抗各种核成分的抗体,由于核抗原不同,分成不同种ANA,如抗核蛋白抗体(抗DNP抗体),抗DNA抗体,包括两大类,即抗单链DNA(变性DNA)的抗体(抗ss-DNA抗体)和抗双链DNA(天然DNA)抗体(抗ds-DNA抗体);抗可提取核抗原抗体(抗ENA抗体)中又有抗核糖蛋白抗体(抗RNP抗体)和抗Sm抗体,抗RNA抗体,抗胞浆抗体和抗核抗原抗体。

不同的风湿性疾病时各种抗体的检出率不同。

类风湿因子(rheumamtoid factor RF)是一种自身抗体,可与变性或凝集的lgG分子的Fc片段抗原决定簇起反应。RF主要为lgM型抗体,也有lgG型及lgA型。在风湿性疾病中类风湿性关节炎RF检出率最高,约70-90%,系统性红斑狼疮、硬化、混合结缔组织病、干燥综合征也可阳性。其他如病毒感染、寄生虫感染、慢性炎症、肿瘤放疗化疗后等均有阳性发现。

三、其他

血沉常增快,C反应蛋白阳性,低补体血症,高尿酸血病,免疫复合物阳性。血中免疫球蛋白增高或降低。依累及的脏器损伤程度,有尿液、肾功能、心功能等改变。在风湿性疾病中关节X片有特征性或非特征性改变,须结合临床资料和实验室检查综合考虑。

并发症:因不同疾病有所不同,可以出现心力衰竭、白内障、胃肠道出血等。