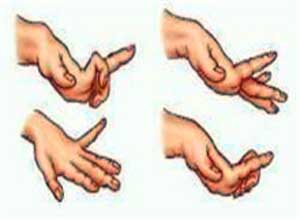

手足徐动症(athetosis)又称指划运动,或易变性痉挛(mobilespasm),特点为肢体远端游走性肌张力增高与减低动作,出现缓慢的如蚯蚓爬行的扭转样蠕动,与肌张力障碍类似,并非一个独立的疾病单元,是手指,足趾、舌或身体其他部位相对缓慢的、无目的,连续不自主运动临床综合征。

-

挂什么科:内科 神经内科

-

需做检查:颅脑CT检查 神经系统核医学检查 颅脑MRI检查 神经系统检查

-

治疗方法:药物治疗 支持性治疗 康复治疗

-

常用药物:暂无相关信息

-

一般费用:根据不同医院,收费标准不一致,市三甲医院约(3000——5000元)

-

传染性:无传染性

-

治愈周期:终身用药治疗

-

治愈率:20-30%

-

患病比例:0.01—0.03%

-

好发人群:无特殊人群

-

相关症状:

-

相关疾病:

1、临床分型:

本综合征可为多种神经系统疾病表现,根据临床表现不同分为三型:

(1)双侧手足徐动症(doubleathetosis):特点是常伴肌阵挛及不规则中,小幅度运动,常见于脑瘫患者。

(2)舞蹈手足徐动症(choreoathetosis):表现手足徐动症伴幅度较大的舞蹈样动作,见于家族性发作性舞蹈手足徐动症,非进行性家族性舞蹈手足徐动症等。

(3)单侧及假性手足徐动症:脑血管疾病或其他病因导致深感觉障碍引起,单侧及假性手足徐动症(unilateral athetosis and pseudoathetosis)并非为基底核病变。

2、主要临床表现:

(1)先天性手足徐动症通常为出生后即出现不自主运动,但亦可于生后数月症状才变明显者,发育迟缓,开始起坐,行走或说话的时间均延迟,不自主运动实早已开始,但起初皆不明显,直至患儿能作随意运动时才能显著发觉,症状性手足徐动症可发生于任何年龄,男女皆可发病,由肝性脑病,吩噻嗪,氟哌啶醇或左旋多巴过量引起的手足徐动症常于成年以后或老年期发病。

(2)本病所特有的手足徐动性运动,是手足不断做出缓慢的,弯弯曲曲的或蚯蚓爬行样的奇形怪状的强制运动,这些动作以四肢的远端较近端显著,下肢受累时,拇趾常自发地背屈,造成假性的巴宾斯基征,有时面部亦可受累,患者常弄眉挤眼,扮成各种鬼脸,咽喉肌和舌肌受累时,则言语不清,构音困难,舌头时而伸出时而缩回,吞咽亦发生障碍,尚可伴有扭转痉挛或痉挛性斜颈,这种不自主运动可因情绪紧张,或精神受刺激时,或作随意运动中加重,完全安静时减轻,入睡时停止。

(3)肌张力时高时低变动无常,当肌痉挛时肌张力增高,肌松弛时正常,故本病又称易变性痉挛(mobile spasm),约有半数患者因锥体束受累可出现双侧轻瘫或痉挛,特别是下肢,半数以上有智力缺陷,全身感觉正常。

(4)本病一般为慢性疾病,病程可长达数年或几十年之久,少数患者病情可长期停顿而不进展,手足徐动性运动严重,且伴有咽喉肌受累者,可早期死于并发症。

手足徐动症有手足特殊姿势的不自主运动,故诊断并不困难,舞蹈病的舞蹈样动作出现于肢体躯干及头面部,范围广泛,且比不自主动作更迅速,呈跳动样,不同于本征的不自主动作主要局限于手足,但本征有时与舞蹈病并存,则称为舞蹈-手足徐动症(chorea-athetosis)。

发病原因:

手足徐动症(athetosis)的常见病因有:①遗传性或家族性:多为常染色体隐性遗传,较罕见;②脑血管意外;③颅内感染;④药物;⑤脑瘫:各种原因引起脑瘫可出现手足徐动症;⑥高位颈髓病变不同类型病因不同,如发作性肌张力障碍性舞蹈手足徐动症(paroxysmal dystonic choreoathetosis,PDC),是罕见的遗传性运动障碍性疾病,而发作性运动源性舞蹈手足徐动症(paroxysmal kinesigenic choreoathetosis,PKC),是罕见的运动障碍性疾病,常由运动诱发,有时与弥散性或局灶性脑损伤有关,亦有认为是癫痫的一种形式,因发作有相似诱因,抗癫痫治疗有效。

发病机制:

遗传因素(25%):多为常染色体隐性遗传,较罕见,日本的一个发作性肌张力障碍性舞蹈手足徐动症,家族基因定位于2q31~36,并可进一步定位于D2S164与D2S377间,该区域编码PDC基因,目前新发现一种X-连锁遗传性疾病可引起舞蹈手足徐动症,定位于Xp11,尚伴智能发育迟滞,行为异常等;其他少数遗传性神经疾病,如脑白质营养不良,脊髓小脑性共济失调,肝豆状核变性及家族性低蛋白血症等,也可伴发手足徐动症。

脑血管意外(20%):先天性婴儿Heubner回返动脉闭塞可导致对侧肢体手足徐动样动作,成人急性丘脑,苍白球梗死可引起手足徐动样动作,尸检可见内囊后肢腔隙样状态。

颅内感染(15%):慢病毒所致Creutzfeldt-Jakob病可出现痴呆,肌阵挛和双侧手部指划运动,MRI显示双侧尾状核,壳核萎缩及T2WI高信号;单纯疱疹性病毒,肺炎支原体,弓形虫和艾滋病颅内感染也可引起手足徐动症。

药物(10%):可卡因,安非他明等成瘾者可出现舞蹈手足徐动症,长期使用抗精神病药如吩噻嗪,氟哌啶醇等引起急性肌张力障碍或迟发性运动障碍,亦可表现手足徐动症。

脑瘫(5%):各种原因引起脑瘫可出现手足徐动症,如围生期缺氧性脑病,早产,产伤,胆红素脑病,大脑皮质发育不良,脑穿通畸形,胆红素脑病等,以及成人心跳骤停,中毒导致缺氧性脑病等。

病理改变:

主要累及双侧尾状核,壳核及下丘脑,神经细胞变性,消失,神经胶质增生,有髓纤维束显著增加,分布不规则,呈束状或网状排列,髓鞘染色呈斑状,犹如大理石,称“大理石样病变(status marmoratus)”,可见尼氏体减少消失,纹状体缩小,丘脑,苍白球,黑质,内囊及大脑皮质亦可变性,双侧手足徐动症患者双侧苍白球外侧部神经元,可见PAS染色阳性Bielschowsky小体沉积,呈圆形,位于胞内核周。

诊断

根据病史、临床症状表现和实验室检查资料可以诊断。

鉴别诊断

1、本病应与假性手足徐动症区别,后者因肢体丧失位置觉造成一伴有额叶,后柱和侧柱合并损害或周围神经损害。

2、极缓慢的手足徐动导致姿势异常颇与扭转痉挛相似,后者主要侵犯肢体近端,颈肌和躯干肌,典型表现以躯干为轴扭转。

3、应注意与舞蹈-手足徐动症等不同临床类型间的鉴别,舞蹈-手足徐动症患者肢体,躯干及面部出现范围广泛不自主运动,呈粗大,多变和迅速跳动样。

手足徐动症西医治疗

(一)治疗

本病治疗可参照扭转痉挛,疗效不肯定。脑瘫患儿采用立体定向术毁损丘脑后结节、背外侧核及小脑齿状核或不同位点相结合可改善各种运动障碍,疗效达80%以上。

家族性发作性肌张力障碍性舞蹈手足徐动症苯二氮卓类药物有效,小剂量氯硝西泮(氯硝安定)效果较好。曾认为氟哌啶醇是最有效的药物。抗癫痫药可用苯妥英、扑米酮(扑痫酮)和卡马西平(酰胺咪嗪)等,ELISA测定血苯妥英平均水平(5.2±3.2)mg/ml可控制发作,较苯妥英控制痫性发作所需血药浓度低。丙戊酸钠(丙戊酸)也可缓解发作。进食大蒜也可有效地缓解发作次数。

发作性运动源性舞蹈手足徐动症(PKC)与家族性发作性舞蹈手足徐动症相同,以镇静、抗癫痫为主,卡马西平对控制PKC有效,亦可改善视幻觉、强迫行为等。非特发性者应寻找病因治疗。

(二)预后

本病一般为慢性疾病,病程可长达数年或几十年之久,少数患者病情可长期停顿而不进展,手足徐动性运动严重,且伴有咽喉肌受累者,可早期死于并发症。

症状性手足徐动症,如各种病因脑瘫引起的手足徐动症、脑血管疾病或其他病因导致的单侧及假性手足徐动症,预后与原发病相关。

手足徐动症中医治疗

当前疾病暂无相关疗法。

1、饮食清淡,富有营养,注意膳食平衡。

2、忌辛辣刺激类食物。

有遗传背景的手足徐动症,预防显得更为重要,预防措施包括避免近亲结婚,推行遗传咨询,携带者基因检测及产前诊断和选择性人工流产等,防止患儿出生。

早期诊断,早期治疗,加强临床护理,对改善手足徐动症患者的生活质量有重要意义。

1、血,尿,便常规及电解质检查,依病因不同可有不同结果。

2、脑脊液检查,有鉴别诊断意义。

3、脑瘫患儿MRI检查,T2WI多可见双侧下丘脑,壳核对称性高信号,部分可见侧脑室周围高信号。

4、家族性发作性肌张力障碍性舞蹈手足徐动症脑电图及头部MRI检查多无异常,发作性运动源性舞蹈手足徐动症脑电图及头部MRI检查也多无异常,但SPECT检查显示,发作时对侧基底核区脑血流量降低。

5、其他脑部疾病导致的症状性手足徐动症,CT,MRI可有相关表现。

6、基因检测有原发病因鉴别诊断意义。

咽喉肌,舌肌受累出现言语不清,吞咽障碍等;各种原因引起脑瘫可出现手足徐动症,如围生期缺氧性脑病,早产,产伤,胆红素脑病,大脑皮质发育不良,脑穿通畸形,胆红素脑病等,成人心跳骤停,中毒等导致缺氧性脑病等,故同时存在导致脑瘫的原发病表现;脑瘫患儿尚出现发育迟缓,智力缺陷,行走或说话延迟等表现。