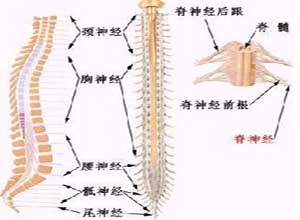

急性脊髓炎是指脊髓的一种非特异性炎性病变,多发生在感染之后,炎症常累及几个髓节段的灰白质及其周围的脊膜、并以胸髓最易受侵而产生横贯性脊髓损害症状。部分病人起病后,瘫痪和感觉障碍的水平均不断上升,最终甚至波及上颈髓而引起四肢瘫痪和呼吸肌麻痹,并可伴高热,危及病人生命安全,称为上升性脊髓炎。

-

挂什么科:内科 神经内科

-

需做检查:压颈试验 肌电图 血常规 神经系统检查

-

治疗方法:药物治疗 支持性治疗

-

常用药物:暂无相关信息

-

一般费用:根据不同医院,收费标准不一致,市三甲医院约(20000——50000元)

-

传染性:无传染性

-

治愈周期:1-3个月

-

治愈率:70%

-

患病比例:0.001%

-

好发人群:无特定人群

-

相关症状:

-

相关疾病:

以青壮年多见。病前数天或1~2周可有发热、全身不适或上呼吸道感染等病史。起病急,常先有背痛或胸腰部束带感,随后出现麻木、无力等症状,多于数小时至数天内症状发展至高峰,出现脊髓横贯性损害症状。

一、运动障碍:

以胸髓受损害后引起的截瘫最常见,如颈髓受损则出现四肢瘫,并可伴有呼吸肌麻痹。早期脊髓休克阶段,病变水平以下呈弛缓性瘫痪、肌张力降低、深反射消失,病理反射也可引不出来。通常于2~3周后,逐渐过渡到痉挛性瘫痪,肌张力逐渐升高,尤以伸肌张力增高较明显,深反射出现继而亢进,病理反射明显,与此同时有时肌力也可能开始有所恢复,恢复一般常需数周、数月之久,但最终常有一些体征残留。倘病变重,范围广或合并有尿路感染等并发症者,脊髓休克阶段可能延长,有的可长期表现为弛缓性瘫痪,或脊髓休克期过后出现痉挛性屈曲性肢体瘫痪,此时肢体屈肌张力增高,稍有刺激,双下肢屈曲痉挛,伴出汗、竖毛反应和大小便自动排出等症状,称为脊髓总体反射。以上情况常提示预后较差,一些患者可终生瘫痪致残。

二、感觉障碍:

损害平面以下肢体和躯干的各类感觉均有障碍,重者完全消失、系双脊髓丘脑束和后索受损所致。在感觉缺失区上缘可有一感觉过敏带。

三、植物神经障碍:

脊髓休克期,由于骶髓排尿中枢及其反射的机能受到抑制,排尿功能丧失,尿潴留,且因膀胱对尿液充盈无任何感觉,逼尿肌松弛,而呈失张力性膀胱,尿容量可达1000ml以上;当膀胱过度充盈时,尿液呈不自主地外溢,谓之充盈性尿失禁。当脊髓休克期过后,因骶髓排尿中枢失去大脑的抑制性控制,排尿反射亢进,膀胱内的少量尿液即可引起逼尿肌收缩和不自主排尿,谓之反射性失禁。如病变继续好转,可逐步恢复随意排尿能力。此外,脊髓休克期尚有大便秘结、损害平面以下躯体无汗或少汗、皮肤干燥、苍白、发凉、立毛肌不能收缩;休克期过后,皮肤出汗及皮肤温度均可改善,立毛反射也可增强。如是颈髓病变影响了睫状内脏髓中枢则可出现Horner征。

病因未明,可能由于某些病毒感染所致,或感染后的一种机体自身免疫反应。炎症可累及脊髓的不同部位,但以上胸髓最多见。病变部位的脊髓肿胀、充血、变软,软脊膜充血、混浊,脊髓切面灰白质分界不清,可见点状出血。镜下见有软脊膜充血和炎性细胞浸润。严重者脊髓软化、坏死,后期可有脊髓萎缩和疤痕形成。

疫苗接种(3%):疫苗接种导致的急性脊髓炎较少见,主要是疫苗作为异物进入人体后,人体产生自身免疫反应,脊髓出现肿胀、发红、充血等炎症反应。

诊断标准

2002年急性横贯性脊髓炎协作组制定的诊断标准

1.诊断包含条件

(1)进展性的脊髓型感觉、运动、自主神经功能障碍。

(2)双侧的症状或体征(不一定对称)。

(3)明确的感觉平面。

(4)影像学除外压迫性病变(MRI或脊髓造影;如条件不具备可行CT检查)。

(5)提示脊髓炎症的表现:脑脊液淋巴细胞增高、IgG合成率升高或增强扫描可见强化;如果初期无上述表现,可在第2~7天复查MRI及腰穿。

(6)起病后4小时到21天内达到高峰。

2.须除外条件

(1)发病前10年内有脊髓放射线接触史。

(2)病变范围符合脊髓血管分布,如脊髓前动脉综合症。

(3)脊髓表面异常流空信号提示脊髓动静脉畸形。

(4)血清学或临床表现提示结缔组织病(结节病、白塞氏病、干燥综合症、系统性红斑狼疮、混合性结缔组织病等)。

(5)中枢神经系统感染性疾病的表现,如梅毒、莱姆病、艾滋病、支原体及病毒感染等头颅。

(6)MRI异常提示多发性硬化或存在视神经炎的临床表现。

可选择的辅助检查:优先选择的检查为脊髓MRI和脑脊液检查。典型MRI显示病变部脊髓增粗,病变节段髓内多发片状或斑点状病灶,呈T1低信号、T2高信号,强度不均,可有融合。但有的病例可始终无异常。脑脊液压力正常或增高,若脊髓严重肿胀造成梗阻则压颈试验异常。脑脊液外观无色透明,细胞数、蛋白含量正常或轻度增高,淋巴细胞为主,糖、氯化物正常。

鉴别诊断

1.脊髓血管病:脊髓前动脉闭塞综合症容易和急性脊髓炎混淆,病变部位常出现根痛、短时间内出现截瘫、痛温觉缺失、尿便障碍,但深感觉保留;脊髓出血较少见,多由外伤或脊髓血管畸形引起,起病急骤伴有剧烈背痛,肢体瘫痪和尿便潴留。可通过脊髓核磁及脑脊液检查鉴别。

2.急性脊髓压迫症:脊柱结核或转移癌,造成椎体破坏,突然塌陷而压迫脊髓,出现横贯性脊髓损害。通过核磁较容易鉴别。

3.急性硬脊膜外脓肿:有化脓性病灶及感染病史,病变部位有压痛。腰穿有梗阻现象,外周血和脑脊液白细胞增高明显,脑脊液蛋白含量明显增高,MRI可协助诊断。

4.急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病:肢体呈迟缓性瘫痪,末梢型感觉障碍,可伴有颅神经受损,括约肌功能障碍一般少见。脊髓MRI正常,脑脊液蛋白细胞分离,肌电图神经传导速度减慢。

急性脊髓炎西医治疗

本病无特效治疗,主要包括减轻脊髓损害、防治并发症及促进功能恢复。

1.药物治疗:

①皮质类固醇激素。

②免疫球蛋白。

③抗生素。

④维生素B族有助于神经功能恢复。

2.维持呼吸通畅:急性上升性脊髓炎和高颈段脊髓炎可发生呼吸肌麻痹,轻度呼吸困难可用化痰药和超声雾化吸入,重症呼吸困难及时清除呼吸道分泌物, 保持通畅; 必要时行气管切开, 人工呼吸机维持呼吸。

3. 预防并发症:

①翻身、拍背, 防止坠积性肺炎, 瘫肢保持功能位。

②骨隆起处放置气圈, 按摩皮肤, 活动瘫痪肢体。

③皮肤发红用70%酒精轻揉, 涂3.5%安息香酊; 褥疮局部换药, 加强营养; 忌用热水袋以防烫伤。

④排尿障碍行留置导尿, 预防尿路感染; 吞咽困难应放置胃管。

4. 早期康复训练有助于功能恢复及改善预后。

急性脊髓炎中医治疗

辨证论治

1.肺热伤津

[治法方药]清肺润燥生津。清燥救肺汤加减。咽干口渴者,加天花粉、芦根、石斛;高热汗多者,加知母、连翘、金银花;身痛肢麻者,加川芎、牛膝。

2.湿热内盛

[治法方药]清热利湿,通利筋脉。加味二妙散加减。肌肉疼痛加乳香、没药;发热加栀子、板蓝根;胸脘痞闷,四肢肿胀者,加厚朴、茯苓、泽泻;口干心烦者加生地黄、麦冬。

3.脾胃亏虚

[治法方药]补益脾胃。参苓白术散加减。若病久体虚,重用参芪,加枸杞子、龙眼肉;若动则气喘,四肢不温,加熟附子、肉桂、核桃肉;若肢痿不收,加木瓜、威灵仙;若心悸怔忡,加柏子仁、酸枣仁。

4.肝肾阴虚

[治法方药]补益肝肾,强筋壮骨。虎潜丸加减。若久病阴阳俱虚,可加淫羊藿、补骨脂、巴戟天;若肌枯肢痿,加川芎、鳖甲;若兼气虚血少,可加黄芪、桂枝、大枣;若兼血瘀之象,可加桃仁、红花、川芎各10克。

5.脉络瘀阻

[治法方药]益气活血通络。补阳还五汤加减。

适宜技术

1.针刺疗法

(1)瘫痪或肌肉萎缩者,可针刺大椎、夹脊、手三里、足三里、环跳、阳陵泉、肾俞、解溪、绝骨等穴,每次3~4穴,每日一次;可用当归注射液或丹参注射液作穴位注射。

(2)上肢取肩髃、肩贞、臂臑、曲池、手三里、合谷;下肢取髀关、伏兔、梁丘、足三里、血海、阳陵泉。癃闭加十四椎夹脊穴、秩边、关元、三阴交、水道;便秘加外关、天枢、支沟;纳差加中脘、内关、足三里。取上下肢各2~3穴为一组,交替使用,针用泻法,刺激宜强,每日一次,并可配合电针以顿挫病势。病久体弱者行平补乎泻法,留针15~20分钟,隔日一次,14~20次为一疗程。

2.耳针疗法

取穴:肺、胃、大肠、肝、肾、脾、神门相应部位。每次选3~4穴,用毫针强刺激,留针10分钟,隔日一次,10次为一疗程。

3.足针疗法

取穴:肾穴、膀胱穴、14号穴(双足小趾底部第一横纹中点)。患者仰卧位,两足伸直,常规消毒,选用25毫米30号毫针刺入。肾穴和膀胱穴直刺,14号穴斜刺,得气后捻转2~3分钟,强刺激,留针30分钟,每日一次,10次为一疗程。

4.电针疗法

选用体针穴位,或脊髓病变上下3个节段的相应夹脊穴,用疏波,电流量宜小,使肌肉稍有节律收缩,防止电流突然增加,不使电流回路经过心脏(有心脏病者禁用),每日一次,每次30分钟,6次为一疗程,休息两天,酌情应用第二疗程。

5.梅花针疗法

(1)配方:脊柱两侧、异常发现的部位,患者主诉证状的某些局部,重点刺激患部颈椎,或胸椎,或腰椎及其两侧。治法:采用轻刺法。先叩刺脊柱两侧3行两遍,再重点刺激脊髓炎的脊椎及其两侧5行5遍,每一椎间隙处横叩刺数下,然后对异常发现的部位和患者主诉症状的某些局部作局部刺激。刺后并在脊髓炎之脊椎上用隔麝香蒜片灸治。每日一次,10次为一疗程。

(2)配方:风池、天柱、大椎、身椎、脊中、命门、阳关、肓门、志室、至阳、外关、后溪、委中、足三里、三阴交、足临泣与脊髓炎之脊椎。治法:采用轻刺法。用梅花针在上述穴位皮区各叩刺20~30下,脊髓炎之脊椎两侧叩刺4行5遍,每一椎间隙横刺数下,再在脊椎上用隔麝香蒜片灸法。每日或隔日一次,10次为一疗程。

6.水针疗法

处方:夹脊穴或背腧穴。曲池、外关、梁丘、环跳、委中、足三里、血海、三阴交。针法:选维生素凰100~200毫克,维生素B12500毫克,或当归注射液、丹参注射液,每次选4~6个穴位,分别注入一毫升,每日一次,6次后休息一天。

7.灸法

上肢取肩髃、曲池、合谷;下肢取髀关、梁丘、足三里、解溪。肺热加尺泽、肺俞;湿热加阴陵泉、脾俞;瘀血加血海。每日施灸2~3次,每次5~10壮,可用艾条悬灸。

8.推拿疗法

(1)可每日推拿或按摩瘫痪肢体10~15分钟。

(2)病初起者开天门,运太阳,清天河水,退六腑,清板门,清补脾经,运内八卦。每日一次,7次为一疗程;病程迁延者补脾经,补肾经,揉大椎,拿肩井,按揉肩髃、曲池、肝俞、肾俞,拿委中、承山,摇解溪。每日或隔日一次,10次为一疗程。

9.熏洗法

可用四妙丸加忍冬藤、秦艽、石菖蒲等,水煎熏洗,每日两次。

10.穴位注射

取穴:肺俞、脾俞、肝俞、肾俞、病变段夹脊、髀关、伏兔、足三里、阳陵泉、悬钟、曲泉、三阴交。操作:取维生素B1注射液200毫克,或当归注射液两毫克。每次选2~3对腧穴,按水针操作常规,每穴注射药液一毫升,每日一次。

11.拔罐法

取穴第一组:大椎、肩中俞、肩贞、肺俞;第二组:身柱、肩外俞、脾俞;第三组:命门、承扶、殷门;第四组:阳关、环跳、伏兔。操作:按刺络拔罐常规方法操作,每次选用一组穴,每日或隔日一次,10次为一疗程。

12.外敷法

(1)取大黄、皂角、黑丑、朴硝各等份,捣烂,醋调敷脐,每日一次。

(2)葱白和饭,捣成饼状。束于脐中,每日 一次。

(3)取田螺3个,青盐9克,将田螺捣烂后加入青盐9克,揉成膏,贴在脐下一寸3分处。

13.中成药

(1)清热解毒口服液:适于本病初起邪热较盛者。3~6岁每服10毫升,6~9岁每服15毫升,9岁以上每服20毫升,每日两次。

(2)二妙丸:适用于本病初起下肢痿软无力,属湿热下注者。3~6岁每服3克,6~9岁每服6克,9岁以上每服9克,每日2~3次。

(3)知柏地黄丸:具有滋阴降火之功效。适用于本病属阴虚火旺者,6岁以下每服1/2丸,6岁以上每服一丸,每日两次。

(4)缩泉丸:功能温肾缩尿。适用于本病小便失禁,属肾虚不固者。3~6岁每服3克,6~9岁每服6克,9岁以上每服9克,每日两次。

(5)银黄口服液:每次10毫升,每日3次口服。

(6)清肺利咽冲剂:每次6克,每日3次口服。

(7)三黄片:每次4片,每日3次口服。

(8)黄连上清片:每次4片,每日3次口服。

(9)麻子仁丸:每次一丸,每日3次口服。

(10)通便灵胶囊:每次1~2丸,每日1~3次口服。

(以上提供资料及其内容仅供参考,详细需要咨询医生。)

根据不同的症状有不同情况的饮食要求,具体询问医生,针对具体的病症制定不同的饮食标准。

预防并发症:

①翻身、拍背, 防止坠积性肺炎, 瘫肢保持功能位。

②骨隆起处放置气圈, 按摩皮肤, 活动瘫痪肢体。

③皮肤发红用70%酒精轻揉, 涂3.5%安息香酊; 褥疮局部换药, 加强营养; 忌用热水袋以防烫伤。

④排尿障碍行留置导尿, 预防尿路感染; 吞咽困难应放置胃管。

早期康复训练有助于功能恢复及改善预后。

预后与病情严重程度有关

1.无合并症者3~6个月可基本恢复, 生活自理。

2.完全截瘫6个月后EMG仍为失神经改变, MRI示髓内广泛改变, 病变>10个脊髓节段者预后不良。

3.合并泌尿系感染,褥疮和肺炎影响恢复,遗留后遗症。

4.急性上升性脊髓炎和高颈段脊髓炎预后差, 短期内可死于呼吸循环衰竭。

5.约10%的患者演变为多发性硬化或视神经脊髓炎 。

急性期周围血白细胞总数可稍增高。脑脊髓液压力正常,除脊髓严重肿胀外,一般无椎管梗阻现象。脑脊液细胞总数特别是淋巴细胞和蛋白含量可有不同程度的增高,但也可正常。脑脊液免疫球蛋白含量也可有异常。

1.电生理检查

①视觉诱发电位(VEP)正常,可与视神经脊髓炎及MS鉴别。

②下肢体感诱发电位(SEP)波幅可明显减低;运动诱发电位(MEP)异常,可作为判断疗效和预后的指标。

③肌电图呈失神经改变。

2.腰穿:压颈试验通畅,少数病例脊髓水肿严重可不完全梗阻,CSF压力正常,外观无色透明,细胞数,蛋白含量正常或轻度增高,淋巴细胞为主,糖,氯化物正常。

3.影像学检查:脊柱X线平片正常,MRI典型显示病变部脊髓增粗,病变节段髓内多发片状或斑点状病灶,呈T1低信号,T2高信号,强度不均,可有融合,有的病例可始终无异常。

4.实验室检查:急性期周围血白细胞总数可稍增高。脑脊髓液压力正常,除脊髓严重肿胀外,一般无椎管梗阻现象。脑脊液细胞总数特别是淋巴细胞和蛋白含量可有不同程度的增高,但也可正常。脑脊液免疫球蛋白含量也可有异常。

常可发生褥疮,肺部或泌尿系感染等并发症。