腹直肌位于腹白线(腹正中线)的两侧,被腹直肌鞘整个包裹在内。腹直肌有3~4个腱划,与腹直肌鞘的前层紧密黏着,而与腹直鞘后层不黏着,腱划处有血管。腹壁上动脉,是胸廓内动脉的终支,在腹直肌鞘内沿腹直肌后面下降。腹壁下动脉,自髂外动脉发出,最后进入腹直肌鞘在腹直肌后面与腹壁上动脉吻合。腹直肌后的血管在某种因素(外力或腹压等)的作用下发生破裂出血时,腱鞘内极易形成的血肿,此损伤称为腹直肌鞘内血肿。

当咳嗽,呕吐或腹肌强力收缩后出现下腹疼痛,伴有恶心,呕吐,继而出现腹部包块,包块通常局限于一侧腹直肌肉,不越过中线,血液渗入肌肉内使肌肉变硬,成腊肠样肿块,可触到不能移动的触痛性肿块,腹肌收缩时仍可扪及,若血肿向下延伸超过Douglas半环线,积血可沿腹膜外组织扩散而引起下腹部腹膜刺激征。

腹直肌鞘内动脉曲折,腹直肌下部由坚强的肌胞膜包绕,而动脉分支进入肌肉以前又有较长一段距离,腹直肌后鞘下方海氏三角区为薄弱之点,对腹壁血管的保护支持作用均较差,当肌肉强烈收缩时,此处血管易被撕裂,成为发病的局部解剖因素。

体型,妊娠,药物(20%):肥胖者腹直肌张力低下。妊娠妇女雌激素的影响,加之分娩时腹肌过度收缩。长期服用抗代谢药,抗高血压药和抗凝血药之影响。

其他(10%):直接或间接的局部创伤。肌肉变性或肌炎。患有动脉硬化导致局部血管变性。

发病机制

腹直肌处血管因某种因素发生破裂时,由于腹直肌腱索与前鞘黏合从而阻止血液向纵轴发展,在局部形成血肿。

诊断标准

1.病史:详细询问有无外伤史;有否降压药,抗凝药,抗代谢药物的应用史;有无血管粥样硬化性疾病;有无刺激下腹肌肉收缩的因素及发病过程等。

2.临床特点:老年人多见,平均发病年龄为66岁,女性多于男性;恶心,呕吐伴发一侧腹部包块,包块触痛,固定,形似腊肠样,腹肌收缩时仍可扪及。

3.辅助检查:提示局部有血肿的可能。

需与其他急腹症相鉴别,如阑尾穿孔,溃疡病穿孔,肠系膜血管栓塞和腹内损伤等。

腹直肌鞘内血肿西医治疗

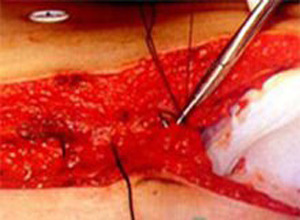

发病24h内,如能排除腹内脏器伤,可行保守疗法,局部可用冷敷及加压包扎、同时治疗原发病。如对本病诊断准确,处理及时,可免除不必要的剖腹探查手术。若不能排除,可做腹腔穿刺或灌洗帮助鉴别,但如血肿不断扩大,仍应考虑手术治疗。手术的目的是切开血肿,清除血块,结扎出血之血管;遇有渗血者,可放置引流条,24~48h后拔除。术后注意腹壁的保护并注意对原发疾病的治疗。若证实并非腹壁血肿,则进腹进一步探查。

预后

本病预后良好,术后应注意腹壁的保护。

腹直肌鞘内血肿中医治疗

当前疾病暂无相关疗法。

(以上提供资料及其内容仅供参考,详细需要咨询医生。)

1、多以清淡食物为主,注意饮食规律。

2、根据医生的建议合理饮食。

3、该疾病对饮食并没有太大的禁忌,合理饮食即可。

本病暂无有效预防措施,早发现早诊断是本病防治的关键。

血象检查,白细胞总数正常或稍高,中性白细胞一般无变化。

1.影像学检查

(1)腹部X线:侧位片可显示出腹直肌增宽的影像。

(2)B超或CT扫描:可发现肿块位于腹壁腹直肌内,密度偏低,界线清晰,与腹腔不相。

2.腹壁穿刺:不能排除腹腔脏器损伤时,可行腹壁穿刺,局部吸出血样液体为本病最重要的诊断手段。

一般可由腹部感染,穿孔,梗阻,内脏损伤出血等原因引起.腹膜有丰富的神经和血管,病人一般表现为腹部难以忍受的剧烈疼痛,大汗淋漓,高热,全身虚弱无力,不语等症状.多种疾病均可以引起腹膜刺激征。