便秘是指排便次数太少,或排便不畅、费力、困难、粪便干结且最少的一种消化道常见症状。正常时,每日便次1-2次或2-3日排便一次,但粪便的量和便次常受食物种类以及环境的影响。许多患者的排便<3次/周,严重者长达2-4周才排便1次。有的每日排便可多次,但排便困难,排便时间每次可长达30分钟以上,粪便硬如羊粪,且数量极少。

正常成人白天排尿4-6次,夜间0-2次,次数明显增多称尿频。尿频是一种症状,并非疾病。由于多种原因可引起小便次数增多,但无疼痛,又称小便频数。尿频的原因较多,包括神经精神因素,病后体虚,寄生虫病等。对尿频患儿需除外尿路感染、外阴或阴茎局部炎症等。中医认为小便频数主要由于小儿体质虚弱,肾气不固,膀胱约束无能,其化不宣所致。此外过于疲劳,脾肺二脏俱虚,上虚不能制下,土虚不能制水,膀胱气花无力,而发生小便频数。因此尿频多为虚症,需要调养,多吃富含植物有机活性碱的食品,少吃肉类,多吃蔬菜。

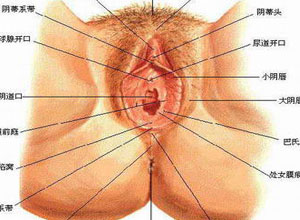

外阴瘙痒是外阴各种不同病变所引起的一种症状,但也可发生于外阴完全正常者,一般多见于中年妇女,当瘙痒加重时,患者多坐卧不安,以致影响生活和工作。霉菌性阴道炎和滴虫性阴道炎是引起外阴瘙痒最常见的原因,虱子,疥疮也可导致发痒,蛲虫病引起的幼女肛门周围及外阴瘙瘴一般仅在夜间发作。

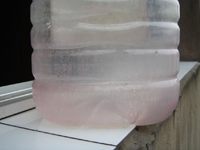

血尿是指离心沉淀尿中每高倍镜视野≥3个红细胞,或非离心尿液超过1个或1小时尿红细胞计数超过10万,或12小时尿沉渣计数超过50万,均示尿液中红细胞异常增多,是常见的泌尿系统症状。原因有泌尿系炎症、结核、结石或肿瘤、外伤、药物等,对机体影响甚为悬殊。轻者仅镜下发现红细胞增多,称为镜下血尿。重者外观呈洗肉水样或含有血凝块,称为肉眼血尿。通常每升尿液中有1mL血液时即肉眼可见,尿呈红色或呈洗肉水样。 发现红色尿后,首先要分清是真性血尿还是假性血尿。有些药物可以引起红色尿,如氨基比林、苯妥英钠、利福平、酚红等;需与真性血尿区别。近年来无明显伴随症状的血尿有增多趋势,大多为肾小球性血尿,已广泛引起重视和进行研究。

尿床是指睡中小便自遗,醒后方觉,故又称遗尿。多为3-12岁小孩之疾病。发病原因分功能性、器质性。前者与遗传有关,好发于神经质小孩,后者属于某些疾病的一种症状。先天性大脑发育不全或后天各种因素所致的大脑功能紊乱,或由于脊髓的反射弧消失,或由于泌尿系及其周围组织病灶刺激,都有可能产生尿床。3岁以前因中枢泌尿机能发育尚不完善,此时出现反射性排尿,则不属此病。 本病中医亦称“遗尿”,俗称“尿床”。认为肾与膀胱俱虚不能制约水道或脾、肺气虚不能约束水道时可致。

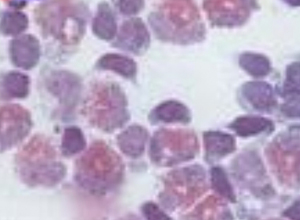

柏油便(Tarry stool):上消化道或小肠出血并在肠内停留时间较长,则因红细胞破坏后,血红蛋白在肠道内与硫化物结合形成硫化亚铁,使得粪便呈黑色,更由于附有黏液而发亮,类似柏油,故称柏油便。柏油样便又称为黑便。当患有消化性溃疡、出血性胃炎、糜烂性胃炎、食管癌、胃癌、肝硬化等消化道疾病或再生障碍性贫血、白血病、血友病等血液病时,就会出现上消化道出血而使大便发黑而成柏油样。

短膜壳绦虫病患者的粪便中查见虫卵或妊娠节片即可确诊。短膜壳绦虫病(hymenolepiasis nana)是由微小膜壳绦虫(hymenolepis nana,短膜壳绦虫)寄生人体肠道所致疾病。临床主要症状有恶心、呕吐、食欲缺乏、腹痛、腹泻、头痛、头晕、失眠等。人及鼠类为感染源。本虫分布全球,中国多数地区均有发现儿童感染率较高。本病的预后良好。

龟头有红斑,是包皮龟头炎常见症状,患病后,要及时治疗。一般,包皮龟头炎包皮,龟头处有小疱疹,红斑的边缘较清楚,急性发作时有糜烂、渗液。

小便有白色沉淀物又叫小便滴白。尿滴白或表现为尿液有白色沉淀物等现象大多是前列腺炎的症状,许多男性早期出现尿滴白后并没感到其他不适症状就容易忽视,然而等到严重时就会令患者痛苦不堪。尿滴白是慢性前列腺炎的特征,不及时治疗,极易造成病情迁延恶化,前列腺炎常与精囊炎并发或是相互感染,易造成男性不育,前列腺炎对性功能的影响也比较大,易导致早泄、阳痿等。

急性外阴炎可见外阴肿胀、充血、糜烂,有时形成溃疡或成片的湿疹。患者自觉外阴部灼热、瘙痒或疼痛,排尿时尤甚。严重者腹股沟淋巴结肿大,压痛,体温可稍升高,白细胞增多。糖尿病性外阴炎,外阴皮肤发红、变厚,常呈棕色,有抓痕。由于尿糖有利于霉菌生长繁殖,故常并发白色念珠菌感染。慢性炎症时外阴瘙痒,呈苔藓化。