动脉粥样硬化是动脉内膜非炎症性增生性病变。其特点是动脉管壁增厚、变硬、失去弹性和管腔缩小,由于在动脉内膜上积聚的脂质外观呈黄色粥样,因此称为动脉粥样硬化。主要累及大中型动脉以及内脏动脉分叉处,其临床表现主要以受累器官的病象为主。本病的发病原因上不完全明确,但通过广泛而深入的病因学调查发现,本病为多病因疾病,其危险因素包括:血脂异常,高血压,吸烟,糖尿病和糖耐量异常,年龄因素,性别因素,遗传因素等。手术治疗包括对狭窄或闭塞的血管,特别是冠状动脉、肾动脉和四肢动脉施行再通或重建或旁路移植、间置人工血管大隐静脉动脉化等外科手术,以恢复动脉的供血。严重者预后较差,可有截肢风险。

-

挂什么科:内科 心内科

-

需做检查:6-酮前列腺素F1α 胆固醇酯(chE 高密度脂蛋白2-胆固醇 血清胆固醇与磷脂比值 血清铬(Cr) 血清脂蛋白-α 脂蛋白a(Lp-a) 脂蛋白电泳(SLE 多普勒超声心动图 血栓烷B2 血小板凝集功能试验 血小板凝集试验(PAgT) 脂蛋白电泳 64排螺旋CT检查 冠状动脉造影

-

治疗方法:手术治疗 中西医结合药物治疗

-

常用药物:暂无相关信息

-

一般费用:根据不同医院,收费标准不一致,市三甲医院约(1000——100000元)

-

传染性:无传染性

-

治愈周期:1—3个月

-

治愈率:80%

-

患病比例:20%

-

好发人群:大多见于老年患者

-

相关症状:

-

相关疾病:

主要是相关器官受累后出现的病象:

分期和分类:

1.按病程阶段分类:本病发展过程可分为4期,但临床上各期并非严格按序出现,可交替或同时出现。

(1)无症状期或称亚临床期:其过程长短不一,包括从较早的病理变化开始,直到动脉粥样硬化已经形成,但尚无器官或组织受累的临床表现。

(2)缺血期:由于血管狭窄而产生器官缺血的症状。

(3)坏死期:由于血管内急性血栓形成使管腔闭塞而产生器官组织坏死的表现。

(4)纤维化期:长期缺血,器官组织纤维化萎缩而引起症状。

2.按受累动脉部位的不同,本病有:主动脉及其主要分支、冠状动脉、颈动脉、脑动脉、肾动脉、肠系膜动脉和四肢动脉粥样硬化等类别。

(一)一般表现

可能出现脑力与体力衰退。

(二)主动脉粥样硬化

大多数无特异性症状。主动脉粥样硬化最主要的后果是形成主动脉瘤,以发生在肾动脉开口以下的腹主动脉处为最多见,其次在主动脉弓和降主动脉。腹主动脉瘤多在体检时查见腹部有搏动性肿块而发现,腹壁上相应部位可听到杂音,股动脉搏动可减弱。胸主动脉瘤可引起胸痛、气急、吞咽困难、咯血、声带因喉返神经受压而麻痹引起声音嘶哑、气管移位或阻塞、上腔静脉或肺动脉受压等表现。主动脉瘤一旦破裂,可迅速致命。在动脉粥样硬化的基础上也可发生动脉夹层分离。

(三)冠状动脉粥样硬化

冠状动脉粥样硬化使血管腔狭窄或阻塞,或(和)因冠状动脉功能性改变(痉挛)导致心肌缺血缺氧或坏死而引起的心脏病。冠状动脉粥样硬化性心脏病是动脉粥样硬化导致器官病变的最常见类型,也是严重危害人类健康的常见病。

(四)颅脑动脉粥样硬化

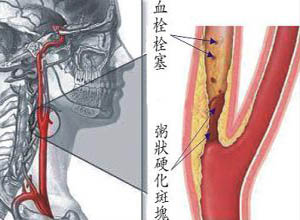

颅脑动脉粥样硬化最常侵犯颈内动脉、基底动脉和脊动脉,颈内动脉入脑处为特别好发区,病变多集中在血管分叉处。粥样斑块造成血管狭窄、脑供血不足或局部血栓形成或斑块破裂,碎片脱落造成脑栓塞等脑血管意外(缺血性脑卒中);长期慢性脑缺血造成脑萎缩时,可发展为血管性痴呆。

(五)肾动脉粥样硬化

可引起顽固性高血压,年龄在55 岁以上而突然发生高血压者,应考虑本病的可能。如发生肾动脉血栓形成,可引起肾区疼痛、尿闭和发热等。长期肾脏缺血可致肾萎缩并发展为肾衰竭。

(六)肠系膜动脉粥样硬化

可能引起消化不良、肠道张力减低、便秘和腹痛等症状。血栓形成时,有剧烈腹痛、腹胀和发热。肠壁坏死时,可引起便血、麻痹性肠梗阻和休克等症状。

(七)四肢动脉粥样硬化

以下肢动脉较多见,由于血供障碍而引起下肢发凉、麻木和典型的间歇性跛行,即行走时发生腓肠肌麻木、疼痛以至痉挛,休息后消失,再走时又出现;严重者可持续性疼痛,下肢动脉尤其是足背动脉搏动减弱或消失。如动脉管腔完全闭塞时可产生坏疽。

发病原因

本病的发病原因上不完全明确,但通过广泛而深入的病因学调查发现,本病为多病因疾病,其危险因素包括:血脂异常,高血压,吸烟,糖尿病和糖耐量异常,年龄因素,性别因素,遗传因素等。

高血压(25%):临床及尸检资料均表明,高血压患者动脉粥样硬化发病率明显增高。此可能由于高血压时,动脉壁承受特殊高的压力,内膜层和内皮细胞层损伤,低密度脂蛋白易于进入动脉壁,并刺激平滑肌细胞增生,引发动脉粥样硬化。

高血脂症(25%):临床资料表明,动脉粥样硬化常见于高胆固醇血症。实验动物给予高胆固醇饲料可以引起动脉粥样硬化。近年的研究发现低密度脂蛋白与极密度脂蛋白的增高和高密度脂蛋白的降低与动脉粥样硬化有关。血中甘油三酯的增高与动脉粥样硬化的发生也有一定关系。新近的研究发现脂蛋白a〔Lp(a)〕与动脉粥样硬化的发生有密切关系。

吸烟(15%):吸烟者血中碳氧血红蛋白浓度可达10-20%,动脉壁内氧合不足,内膜下层脂肪酸合成增多,前列环素释放减少,血小板易在动脉壁粘附聚集。此外,吸烟还可使血中高密度脂蛋白的原蛋白量降低,血清胆固醇含量增高,以致易患动脉粥样硬化。此外,吸烟时烟雾中所含尼古丁可直接作用于心脏和冠状动脉引起动脉痉挛和心肌受损。

糖尿病(15%):糖尿病者多伴有高甘油三酯血症或高胆固醇血症,如再伴有高血压,则动脉粥样硬化的发病率明显增高。糖尿病者还常有血第Ⅷ因子增高及血小板活动性增强。第Ⅷ因子由动脉壁内的细胞产生,该因子的增高表示内膜的病变,血小板活动增加使其易在动脉壁上集聚,加速动脉粥样硬化血栓形成和引起动脉管腔的闭塞。近年来的研究认为胰岛素抵抗与动脉粥样硬化的发生有密切关系,Ⅱ型糖尿病病人常有胰岛素抵抗及高胰岛素血症伴发冠心病。

肥胖(10%):也是动脉粥样硬化的易患因素。肥胖可导致血浆甘油三酯及胆固醇水平的增高,肥胖者也常伴发高血压或糖尿病,近年研究认为肥胖者常有胰岛素抵抗,因而动脉粥样硬化的发病率明显增高。

发病机制

对本病发病机制,有多种学说从不同角度来阐述,包括脂质浸润学说、血栓形成学说、平滑肌细胞克隆学说等。近年多数学者支持“内皮损伤反应学说”。认为本病各种主要危险因素最终都损伤动脉内膜,而粥样硬化病变的形成是动脉对内膜损伤作出的炎症-纤维增生性反应的结果。 Ross于1999年在他的损伤反应学说的基础上明确提出动脉粥样硬化是一种炎症性疾病,指出动脉粥样硬化是具有慢性炎症反应特征的病理过程,其发展始终伴随炎症反应。动脉粥样硬化炎症学说的提出,实质上是对动脉粥样硬化发病机制研究的概括和启示。

病理生理

动脉粥样硬化的病理变化主要累及体循环系统的大型肌弹力型动脉(如主动脉)和中型肌弹力型动脉(以冠状动脉和脑动脉罹患最多,肢体各动脉、肾动脉和肠系膜动脉次之,下肢多于上肢),而肺循环动脉极少受累。

动脉粥样硬化时动脉内膜相继出现脂质点和条纹、粥样和纤维粥样斑块、复合病变3 类变化。美国心脏病学学会根据其病变发展过程将其细分为6 型:I 型脂质点、Ⅱ型脂质条纹、Ⅲ型斑块前期、Ⅳ型粥样斑块、V 型纤维粥样斑块、Ⅵ型复合病变。

从临床的角度来看,动脉粥样硬化的斑块基本上可分为两类:一类是稳定型即纤维帽较厚而脂质池较小的斑块;而另一类是不稳定型(又称为易损型)斑块,其纤维帽较薄,脂质池较大易于破裂。而就是这种斑块的破裂导致了心血管急性事件的发生。

诊断标准

本病发展到相当程度,尤其是有器官明显病变时,诊断并不困难,但早期诊断很不容易。年长患者如检查发现血脂异常,X 线、超声及动脉造影发现血管狭窄性或性病变,应首先考虑诊断本病。

鉴别诊断

主动脉粥样硬化引起的主动脉变化和主动脉瘤,需与梅毒性主动脉炎和主动脉瘤以及纵隔肿瘤相鉴别;冠状动脉粥样硬化引起的心绞痛和心肌梗死,需与冠状动脉其他病变所引起者相鉴别;心肌纤维化需与其他心脏病特别是原发性扩张型心肌病相鉴别;脑动脉粥样硬化所引起的脑血管意外,需与其他原因引起的脑血管意外相鉴别;肾动脉粥样硬化所引起的高血压,需与其他原因的高血压相鉴别;肾动脉血栓形成需与肾结石相鉴别;四肢动脉粥样硬化所产生的症状需与其他病因的动脉病变所引起者鉴别。

动脉粥样硬化西医治疗

手术治疗

包括对狭窄或闭塞的血管,特别是冠状动脉、肾动脉和四肢动脉施行再通或重建或旁路移植等外科手术,以恢复动脉的供血。用带球囊的导管进行经皮腔内血管成形术,将突入动脉管腔的粥样物质压向动脉壁而使血管畅通;在此基础上发展了经皮腔内血管旋切术、旋磨术、激光成形术等多种介入治疗,将粥样物质切下、磨碎、气化吸出而使血管再通。目前应用最多的还是经皮腔内血管成形术和支架(STent)包括药物洗脱支架植入术。

药物治疗

1、调整血脂药物血脂异常的患者,经上述饮食调节和注意进行体力活动3 个月后,未达到目标水平者,应选用以他汀类降低TC 和LDL-C 为主的调脂药,其他如贝特类、烟酸类、胆酸隔置剂、不饱和脂肪酸等。 2、抗血小板药物抗血小板黏附和聚集的药物,可防止血栓形成,可能有助于防止血管阻塞性病变病情发展,用于预防冠状动脉和脑动脉血栓栓塞。最常用者为阿司匹林。 3、溶血栓和抗凝药物对动脉内形成血栓导致管腔狭窄或阻塞者,可用溶解血栓制剂,继而用抗凝药。 4、针对缺血症状的相应治疗,如心绞痛时应用血管扩张剂及β受体阻滞剂等。

一般防治措施

1、发挥患者的主观能动性配合治疗:树立信心,长期坚持,积极配合治疗。 2、合理膳食:控制膳食总热量,以维持正常体重为度,40岁以上者尤应预防发胖。提倡饮食清淡,多食富含维生素C(如新鲜蔬菜、瓜果)和植物蛋白(如豆类及其制品)的食物。尽量以花生油、豆油、菜籽油等植物油为食用油。已确诊有冠状动脉粥样硬化者,严禁暴饮暴食,以免诱发心绞痛或心肌梗死。合并有高血压或心力衰竭者,应同时限制食盐。 3、适当的体力劳动和体育活动:对老年人提倡散步,做保健体操,打太极拳等,不宜勉强作剧烈活动。 4、合理安排工作和生活:生活要有规律、保持乐观、愉快的情绪,避免过度劳累和情绪激动,注意劳逸结合,保证充分睡眠。 5、提倡不吸烟,不饮烈性酒:虽然少量低浓度酒能提高血HDL,但长期饮用会引起其他问题,因此不宜提倡。 6、积极控制与本病有关的一些危险因素:包括高血压、糖尿病、高脂血症、肥胖症等。

动脉粥样硬化中医治疗

中医药治疗本病有着多靶向,整体调节,副作用小等优势,通过调节人 体阴阳气血和脏腑功能,中医药治疗能够延缓病程进展并改善患者的症状体征。不同医家对于本病的病机观点个有侧重,但均认可本病的基本病机在于是脏腑功能亏 损,痰瘀互结,虚实夹杂。治疗时根据病情调整脏腑功能,活血化痰,通常能起到良好的疗效。现代药理研究也表明,一些具有活血和补气功能的药物能够起到保护 血管内膜,抗动脉粥样硬化的作用,如丹参,黄芪,女贞子,杜仲等。

预后

本病预后随病变部位、程度、血管狭窄发展速度、受累器官受损情况和有无并发症而不同。脑、心、肾的动脉病变而发生脑血管意外、心肌梗塞或肾功能衰竭者,预后不佳。 以上提供资料及其内容仅供参考,详细需要咨询医生。

饮食保健

饮食清淡,多食富含维生素C(如新鲜蔬菜、瓜果)和植物蛋白(如豆类及其制品)的食物。尽量以花生油、豆油、菜籽油等植物油为食用油。合并有高血压或心力衰竭者,应同时限制食盐。提倡不吸烟,不饮烈性酒。

本病在一定程度上是生活习惯病,所以建立良好的生活习惯是预防本病的重要措施。合理膳食,适量运动,禁烟限酒,规律生活,保持心情放松,积极治疗原发疾病,均可以起到预防本病的作用。

1、患者常有血胆固醇、甘油三酯增高,高密度脂蛋白减低,脂蛋白电泳图形异常,多数患者表现为第Ⅲ或第Ⅳ型高脂蛋白血症。

2、X线检查可见主动脉伸长、扩张和扭曲,有时可见钙质沉着。

3、动脉造影可显示四肢动脉、肾动脉与冠状动脉由于粥样硬化所造成的管腔狭窄、病变部位及范围。

4、多普勒超声波检查有助于判断四肢动脉、肾动脉血流通畅情况。

从动脉粥样硬化的慢性经过来看,受累动脉弹性减弱,脆性增加,其管腔逐渐变窄甚至完全闭塞,也可扩张而形成动脉瘤。视受累的动脉和侧支循环建立情况的不同,可引起整个循环系统或个别器官的功能紊乱。

本病根据其发生的部位不同,可引起相应器官的受损和疾病,其中以冠心病,心绞痛和脑栓塞最为严重和常见。